2013年12月26日

第24回 文化芸術の社会的機能

1年間、月2回のペースで書いてきたこのコラムは、今回で最終回です。静岡県内の文化芸術関係の話題を取り上げながら、様々な角度から少しだけ掘り下げて考えてきました。静岡にもアーティストやクリエイターを始め、文化活動に専念する人や団体があり、場があることを紹介すると同時に、それらを楽しむことを実践してきました。

今回のトピックは、コラム全体のまとめの意味合いを込めて、文化芸術の社会的機能についてです。文化芸術の社会的機能を考えるとき、静岡市に暮らすぼくの実感にもっとも近いのは、一種の「ガス抜き」。社会的不満を解消する手段として、文化芸術が置かれている場面によく出会います。

総務省統計局の労働力調査(2013年10月)によれば、就業者数6366万人のうち1964万人が非正規雇用者です。非正規雇用とは変な言い方ですが、勤め先での呼称が正規職員・従業員以外の人のこと。アルバイトやパート、派遣社員等です。つまり就業者のうち約3割は非正規雇用者ということです。非正規雇用者は、給料が限られる上、雇用の状況が不安定ですから将来の見通しを立てにくく、社会保障も十分に受けられない場合が多い。こうなると当然、不満が溜まることになる。

この不満をどこで解消するか。一昔前ならば、家族や友達といった人間関係を通して不満を解消していたのかもしません。ところが現在、それに代わる共同体があるかというと、希薄になっている。仮に実家暮らしをしているとしても、親世代と子世代で社会認識がずいぶん違う。非正規雇用者数を見るだけでも増大傾向にあり、親世代の若い頃とは労働環境が変わっている。そうであれば話が通じない。

偶発的に友達ができる機会も減っていると思います。例えば、住宅の構造を考えてみるとわかりやすい。昔の家ならば、お隣の生活空間を窓ごしに見ることも普通だったと思います。半透明な生活空間の区切りによって、近所との交流が生まれるし、そこから「醤油の貸し借り」的関係ができてくる。ここに相互扶助が自ずと生まれるわけですが、現在の住宅環境ではこうした交流の余地がない。アパートやマンションではお隣の顔さえ知らないし、住宅街を歩いても生活空間が垣間見えて自然と会話が生まれるような状況はまずない。

こういう背景を踏まえると、何によって「ガス抜き」するかは、深刻な問題です。今の社会は、打ち込める仕事なく、時間と力を持て余しているのに、お金のない人を、何ら楽しみ(偶発性)のない環境に放り出しているのです。

文化芸術が「ガス抜き」として重要だというのは、上記の社会認識をもとにしています。これがおそらく、今の静岡で現実的な文化芸術の社会的機能、その第一段階です。例えば、ライブハウスがあれば、そこに集う人たちの間に交流が生まれるし、パチンコやカラオケもストレス発散の役に立ちます。

第二段階があります。文化芸術と一口に言っても、かなり広範の事柄を含みます。パチンコやゲームセンター、テレビやインターネットも文化芸術ですし、現代美術や文学や演劇、茶道や華道も文化芸術です。当然、個別のジャンルによって得られるものは変わってきます。であれば、「ガス抜き」にとどまらない機能も期待できる。

第二段階は、言ってみれば「向上心の慰撫」のような機能。鑑賞者に思考を促すような文化芸術のジャンルにおいては、鑑賞も知性の営みになりますから、「半分勉強、半分楽しみ」になります。

こういったタイプの文化芸術を好む人は、社会的にそれなりの生活を送っている人が多いのも現実だと思います。安定した職を持ち、余暇に使えるお金を持つ人。こうした人たちもどこか物足りない感じを持つのは当然で、先に書いたように現在のまちはおもしろくない(人と交流できない)ですから、偶発性を求めれば、文化的イベントに参加したり、芸術を鑑賞したり、といった趣味を持つようになる。

共同体の空洞化について、家族間の社会認識の違いや住宅環境の変化を指摘しました。ここでも一つデータを持ち出すと、静岡県の人口の社会動態(転出入)です。統計センターしずおかの人口推移のデータを参照すると、毎月、だいたい人口の0.2%が転出入をしています。これが多いのか少ないのか判断は難しいですが、東京都においても人口における同じくらいの割合で毎月転出入がありますから、けっこう流動性があると言える。つまり静岡から県外へ出ていく住民が一定数いる一方で、県外から静岡へ入ってくる住民が同様にいる。新住民は地元の共同体に入ることができるかわかりませんし、もとからある共同体とは違う文化を持ち込みます。こういう観点からも、共同体の空洞化を言うことができます。

「向上心の慰撫」というのは、「もうちょっとなんとかしたい!」という向上心を持つ時に、文化芸術の場が手がかりになるからです。「ガス抜き」で終らないのは、知性の営みのよいところで、探究心さえあれば、無限に広がる文化芸術の世界を知りたいと欲するし、それらが生活を反省する機会にもなる。「慰撫」なので「ガス抜き」と大差ないと思われるかもしれませんが、考えるという機会を通すと、現代社会や自己認識について、気づきを促されることになるでしょう。

「ガス抜き」と「向上心の慰撫」。文化芸術の社会的機能について、大まかな理解を示しました。どちらも創作者としてではなく、鑑賞者として見えることです。創作者の世界は、もっとぶっ飛んでいて狂った世界ですが、こちらについては、いずれ機会があれば書くことにしましょう。

前々回のコラムで告知をしたDARA DA MONDEオープンスクール「オルタナティブスペースとアーティストの現在〜甲府と清水を事例に〜」は無事に終了しました。甲府市で海外からアーティストを招いて滞在制作を企画している坂本泉氏の活動は、停滞する地域社会への起爆剤としてとてもおもしろい試みでした。このトークの模様は、現在発行準備をしているDARA DA MONDE第3号に採録する予定です。今後ともご注目ください。

「オルタナティブスペースとアーティストの現在〜甲府と清水を事例に」の様子

それでは、1年間ありがとうございました。ごきげんよう。

今回のトピックは、コラム全体のまとめの意味合いを込めて、文化芸術の社会的機能についてです。文化芸術の社会的機能を考えるとき、静岡市に暮らすぼくの実感にもっとも近いのは、一種の「ガス抜き」。社会的不満を解消する手段として、文化芸術が置かれている場面によく出会います。

総務省統計局の労働力調査(2013年10月)によれば、就業者数6366万人のうち1964万人が非正規雇用者です。非正規雇用とは変な言い方ですが、勤め先での呼称が正規職員・従業員以外の人のこと。アルバイトやパート、派遣社員等です。つまり就業者のうち約3割は非正規雇用者ということです。非正規雇用者は、給料が限られる上、雇用の状況が不安定ですから将来の見通しを立てにくく、社会保障も十分に受けられない場合が多い。こうなると当然、不満が溜まることになる。

この不満をどこで解消するか。一昔前ならば、家族や友達といった人間関係を通して不満を解消していたのかもしません。ところが現在、それに代わる共同体があるかというと、希薄になっている。仮に実家暮らしをしているとしても、親世代と子世代で社会認識がずいぶん違う。非正規雇用者数を見るだけでも増大傾向にあり、親世代の若い頃とは労働環境が変わっている。そうであれば話が通じない。

偶発的に友達ができる機会も減っていると思います。例えば、住宅の構造を考えてみるとわかりやすい。昔の家ならば、お隣の生活空間を窓ごしに見ることも普通だったと思います。半透明な生活空間の区切りによって、近所との交流が生まれるし、そこから「醤油の貸し借り」的関係ができてくる。ここに相互扶助が自ずと生まれるわけですが、現在の住宅環境ではこうした交流の余地がない。アパートやマンションではお隣の顔さえ知らないし、住宅街を歩いても生活空間が垣間見えて自然と会話が生まれるような状況はまずない。

こういう背景を踏まえると、何によって「ガス抜き」するかは、深刻な問題です。今の社会は、打ち込める仕事なく、時間と力を持て余しているのに、お金のない人を、何ら楽しみ(偶発性)のない環境に放り出しているのです。

文化芸術が「ガス抜き」として重要だというのは、上記の社会認識をもとにしています。これがおそらく、今の静岡で現実的な文化芸術の社会的機能、その第一段階です。例えば、ライブハウスがあれば、そこに集う人たちの間に交流が生まれるし、パチンコやカラオケもストレス発散の役に立ちます。

第二段階があります。文化芸術と一口に言っても、かなり広範の事柄を含みます。パチンコやゲームセンター、テレビやインターネットも文化芸術ですし、現代美術や文学や演劇、茶道や華道も文化芸術です。当然、個別のジャンルによって得られるものは変わってきます。であれば、「ガス抜き」にとどまらない機能も期待できる。

第二段階は、言ってみれば「向上心の慰撫」のような機能。鑑賞者に思考を促すような文化芸術のジャンルにおいては、鑑賞も知性の営みになりますから、「半分勉強、半分楽しみ」になります。

こういったタイプの文化芸術を好む人は、社会的にそれなりの生活を送っている人が多いのも現実だと思います。安定した職を持ち、余暇に使えるお金を持つ人。こうした人たちもどこか物足りない感じを持つのは当然で、先に書いたように現在のまちはおもしろくない(人と交流できない)ですから、偶発性を求めれば、文化的イベントに参加したり、芸術を鑑賞したり、といった趣味を持つようになる。

共同体の空洞化について、家族間の社会認識の違いや住宅環境の変化を指摘しました。ここでも一つデータを持ち出すと、静岡県の人口の社会動態(転出入)です。統計センターしずおかの人口推移のデータを参照すると、毎月、だいたい人口の0.2%が転出入をしています。これが多いのか少ないのか判断は難しいですが、東京都においても人口における同じくらいの割合で毎月転出入がありますから、けっこう流動性があると言える。つまり静岡から県外へ出ていく住民が一定数いる一方で、県外から静岡へ入ってくる住民が同様にいる。新住民は地元の共同体に入ることができるかわかりませんし、もとからある共同体とは違う文化を持ち込みます。こういう観点からも、共同体の空洞化を言うことができます。

「向上心の慰撫」というのは、「もうちょっとなんとかしたい!」という向上心を持つ時に、文化芸術の場が手がかりになるからです。「ガス抜き」で終らないのは、知性の営みのよいところで、探究心さえあれば、無限に広がる文化芸術の世界を知りたいと欲するし、それらが生活を反省する機会にもなる。「慰撫」なので「ガス抜き」と大差ないと思われるかもしれませんが、考えるという機会を通すと、現代社会や自己認識について、気づきを促されることになるでしょう。

「ガス抜き」と「向上心の慰撫」。文化芸術の社会的機能について、大まかな理解を示しました。どちらも創作者としてではなく、鑑賞者として見えることです。創作者の世界は、もっとぶっ飛んでいて狂った世界ですが、こちらについては、いずれ機会があれば書くことにしましょう。

前々回のコラムで告知をしたDARA DA MONDEオープンスクール「オルタナティブスペースとアーティストの現在〜甲府と清水を事例に〜」は無事に終了しました。甲府市で海外からアーティストを招いて滞在制作を企画している坂本泉氏の活動は、停滞する地域社会への起爆剤としてとてもおもしろい試みでした。このトークの模様は、現在発行準備をしているDARA DA MONDE第3号に採録する予定です。今後ともご注目ください。

「オルタナティブスペースとアーティストの現在〜甲府と清水を事例に」の様子

それでは、1年間ありがとうございました。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年12月12日

第23回 芸術だけが見せられるコト

11月23日から12月1日まで、静岡市のGallery PSYS(ギャラリーサイズ)で、常葉大学の研究生佐藤百合子さんの個展が開催されていました。

◆Gallery PSYSの公式サイト

http://www.psys-d.com/gallery/index.html

佐藤さんの作品は、紙や布にシャープペンで描いた絵画です。輪郭線で造形された人物や動物の所々に模様が描き込まれています。

シャープペンはどのくらい長持ちする素材なのでしょう。と言うのは、絵画の根本的な原理は、イメージをとどめたいという欲求にあると思うんです。とどめることで何をするかというと、認識をつくるのだと思います。

例えば、原始時代の洞窟壁画を思い浮かべると、描くことで認識しているという感じがする。人に見せて楽しませるとか、部屋を飾るとか、そういうことより、頭の中に残ったイメージをとどめておくことで認識を確かめているのではないでしょうか。「これがバッファローだ」「これがヘラジカだ」と、言葉を知るように、絵画によって認識する。

こういう感覚が現代の絵画にも残っているとすれば、必然的に長持ちする素材を用いようという発想になると思います。絵画はできるだけ長く残る方がよい。頭の中のイメージと同じように瞬く間に消えていく儚いものでは困る。根本的な絵画欲求に反するから。

そう考えたかどうかは知りませんが、と言うより、表現の幅への配慮や販売にともなう制約の方が直接的な理由だとは思いますが、画家たちは画材にこだわってきました。シャープペンは長持ちするのかとふと思ったのは、そんなことが念頭にあったからです。

絵画を認識のツールと考えると、認識は永続した方がよいので、絵画自体も永続した方がよいという論理になります。ある認識を示すためにある物をつくらなければいけないとすると、ある物がなくなった時、果たして認識は残るのかという疑問が出てくる。その物を通してしか見えない認識を示すのが芸術だと言うことができますから、物としての芸術がなくなれば、認識が残らない可能性がある。

別の言語に変換されると残ります。特に舞台芸術に顕著ですが、上演は消えてなくなるものなので、上演を説明する批評によってしか後世へ伝えることができませんでした。でした、と過去形で書くのは、現代では、写真や映像といった記録媒体を通して、上演の片鱗を後世へ伝えることができるからです。

芸術を通してしか認識できないことがあると書きました。極端に言えば、それを見るために芸術に触れるのですが、静岡という地域性もあるのでしょうか、なかなかそこに踏み込んでいけない感じを持っています。

さしあたり思いつく背景に、芸術とデザインの領域の越境がある。デザインへの注目は、近年益々強まっていると思います。工業製品や広告やファッションの意匠にとどまらず、「ソーシャルデザイン」「コミュニティデザイン」と言うように、人間関係や社会を「デザイン」するという発想も普通になりました。その可能性は魅力的ですが、懸念もあります。

ぼくが気になるのは、デザインが存在の仕方を扱う力だということです。どこに何を置けば物事があるべき姿に見えるのか、あるべき形で動くのか、そのしっくりするポイントをおさえるのがデザイナーの仕事でしょう。その意味で、デザインは物事の存在を扱うと言えると思うのです。

存在自体に価値があるのは当然で、あらためてそこに意味を生み出す必要はない。あるべきところに置かれた物事を見れば、人は「そうそう、これを望んでいた」と思うものです。それで十分に価値がある。

これに対して、芸術は、存在やその組み合わせによって、何らかの意味を形づくります。認識の領域はここにあるわけですが、芸術がデザインの仕事と混同されると、意味が扱われなくなる。作家は何の認識も示さなくなってしまう。そういう芸術のあり方に、ぼくは物足りなさを感じています。

嫌な話ですが、自分の考えを持たない人は、考えを持つ人に使われるほかありません。芸術も同じで、認識を示すことができない作家は、いいように使われるか、そうでなければ相手にされない。よい人にいいように使われるならばまだしも、悪い人にいいように使われることもある。意味を扱うことができなければ、悪用されることに気づかない可能性もあります。

現代作家の中にはデザインとしての芸術を追求している人もいますし、過去の偉大な芸術家の中にはデザインこそ芸術の本質と考えた人もいました。そういう考え方をおとしめるつもりはありません。むしろ確かな考えのもとにデザインの力を使うならば、人の体験を通して新しい意味の可能性がひらかれることもあるでしょう。しかし、現在のようにデザインのインフラ状態となれば、目につくのは形骸化したデザインばかり。その影で見失われている、芸術を通してしか見えない認識を、恋しく思うような、懐かしく思うような、そんな気持ちがあります。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

◆Gallery PSYSの公式サイト

http://www.psys-d.com/gallery/index.html

佐藤さんの作品は、紙や布にシャープペンで描いた絵画です。輪郭線で造形された人物や動物の所々に模様が描き込まれています。

シャープペンはどのくらい長持ちする素材なのでしょう。と言うのは、絵画の根本的な原理は、イメージをとどめたいという欲求にあると思うんです。とどめることで何をするかというと、認識をつくるのだと思います。

例えば、原始時代の洞窟壁画を思い浮かべると、描くことで認識しているという感じがする。人に見せて楽しませるとか、部屋を飾るとか、そういうことより、頭の中に残ったイメージをとどめておくことで認識を確かめているのではないでしょうか。「これがバッファローだ」「これがヘラジカだ」と、言葉を知るように、絵画によって認識する。

こういう感覚が現代の絵画にも残っているとすれば、必然的に長持ちする素材を用いようという発想になると思います。絵画はできるだけ長く残る方がよい。頭の中のイメージと同じように瞬く間に消えていく儚いものでは困る。根本的な絵画欲求に反するから。

そう考えたかどうかは知りませんが、と言うより、表現の幅への配慮や販売にともなう制約の方が直接的な理由だとは思いますが、画家たちは画材にこだわってきました。シャープペンは長持ちするのかとふと思ったのは、そんなことが念頭にあったからです。

絵画を認識のツールと考えると、認識は永続した方がよいので、絵画自体も永続した方がよいという論理になります。ある認識を示すためにある物をつくらなければいけないとすると、ある物がなくなった時、果たして認識は残るのかという疑問が出てくる。その物を通してしか見えない認識を示すのが芸術だと言うことができますから、物としての芸術がなくなれば、認識が残らない可能性がある。

別の言語に変換されると残ります。特に舞台芸術に顕著ですが、上演は消えてなくなるものなので、上演を説明する批評によってしか後世へ伝えることができませんでした。でした、と過去形で書くのは、現代では、写真や映像といった記録媒体を通して、上演の片鱗を後世へ伝えることができるからです。

芸術を通してしか認識できないことがあると書きました。極端に言えば、それを見るために芸術に触れるのですが、静岡という地域性もあるのでしょうか、なかなかそこに踏み込んでいけない感じを持っています。

さしあたり思いつく背景に、芸術とデザインの領域の越境がある。デザインへの注目は、近年益々強まっていると思います。工業製品や広告やファッションの意匠にとどまらず、「ソーシャルデザイン」「コミュニティデザイン」と言うように、人間関係や社会を「デザイン」するという発想も普通になりました。その可能性は魅力的ですが、懸念もあります。

ぼくが気になるのは、デザインが存在の仕方を扱う力だということです。どこに何を置けば物事があるべき姿に見えるのか、あるべき形で動くのか、そのしっくりするポイントをおさえるのがデザイナーの仕事でしょう。その意味で、デザインは物事の存在を扱うと言えると思うのです。

存在自体に価値があるのは当然で、あらためてそこに意味を生み出す必要はない。あるべきところに置かれた物事を見れば、人は「そうそう、これを望んでいた」と思うものです。それで十分に価値がある。

これに対して、芸術は、存在やその組み合わせによって、何らかの意味を形づくります。認識の領域はここにあるわけですが、芸術がデザインの仕事と混同されると、意味が扱われなくなる。作家は何の認識も示さなくなってしまう。そういう芸術のあり方に、ぼくは物足りなさを感じています。

嫌な話ですが、自分の考えを持たない人は、考えを持つ人に使われるほかありません。芸術も同じで、認識を示すことができない作家は、いいように使われるか、そうでなければ相手にされない。よい人にいいように使われるならばまだしも、悪い人にいいように使われることもある。意味を扱うことができなければ、悪用されることに気づかない可能性もあります。

現代作家の中にはデザインとしての芸術を追求している人もいますし、過去の偉大な芸術家の中にはデザインこそ芸術の本質と考えた人もいました。そういう考え方をおとしめるつもりはありません。むしろ確かな考えのもとにデザインの力を使うならば、人の体験を通して新しい意味の可能性がひらかれることもあるでしょう。しかし、現在のようにデザインのインフラ状態となれば、目につくのは形骸化したデザインばかり。その影で見失われている、芸術を通してしか見えない認識を、恋しく思うような、懐かしく思うような、そんな気持ちがあります。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年11月28日

第22回 技術の卓越性はどこにある?

11月23日勤労感謝の日に、静岡市東海道広重美術館に行ってきました。

◆ 静岡市東海道広重美術館 http://tokaido-hiroshige.jp/

企画展のポスター

東海道の旧宿場町由比宿は、海が近く、古い町屋の面影を残した気持ちのいいところですね。広重美術館は由比宿の本陣跡敷地内にあります。

由比本陣公園の入口

広重美術館では浮世絵の歴史や制作方法をわかりやすく常設展示にしていますが、浮世絵に影響された現代のアーティストを取り上げる企画展示も行っています。2014年2月2日まで、『東京ストーリー/アフター広重』という企画展が開催されていました。

『東京ストーリー/アフター広重』では、英仏海峡にあるチャンネル諸島出身のアーティスト、エミリー・オールチャーチ氏による作品が展示されています。歌川広重の「名所江戸百景」のうち10作をもとにした作品です。広重の絵の構図をほぼそのまま模倣し、現代日本の風景写真や物体写真をデジタルでコラージュしていました。

オールチャーチ氏は、2013年4月に静岡市に滞在し、2つの作品を制作しました。広重の「東海道五拾三次之内」より由比宿薩埵嶺と丸子宿名物茶屋をもとにした、上記と同じ手法の写真コラージュです。

コラージュですから、広重が取り上げた景色の現在の状況を写真使用しているだけではありません。広重の絵がいかに不自然で大胆な構図をとっているかということでもあると思うのですが、広重の絵の構図に合うように写真を組み合わせています。追加される要素と言えば、電光掲示された広告やホームレスといった現代都市の象徴、また箸や湯飲みや着物といった日本の文化的記号です。そこに現れるイメージはエキゾチックでオリエンタルなアジア都市であり、日本人から見るとファンタジックにさえ感じます。

視覚表現を含む美術、映画、演劇等に顕著ですが、海外のアーティストが日本を扱うと、どうしてファンタジーになるのでしょう。ぼくたち日本人からファンタジーに見えるだけでなく、彼らも本気でファンタジックに日本を捉えているのでしょうか。それとも、例えば、ぼくたちがパリのエッフェル塔に持つ西洋的情緒と同じようなものとして、外国人の目線から日本に何らかの情緒を求めようとすると、ありがちな「日本」のイメージに落ち着くということなのでしょうか。

そう考えると、あまりおもろしくない。なぜなら、観光用にパッケージ化された「文化」のイメージをなぞっていることにしかならないからです。観光ならばそれでもいいかもしれませんが、現代芸術はそれではいけないと思う。

広重の「名所江戸百景」は、安政地震の後、復興する江戸の街並を捉えていると言われることがあります。この文化史を前提にすると、どうしても現在の日本の状況を思わずにはいられません。「名所江戸百景」を引用するならば、パッケージ化されたファンタジックなアジアのイメージにとどまることなく、現在性にひらかれたアクチュアルなイメージを追求するべきだと思います。

イメージを具現化するには、内容へのまなざしとともに、技術が必要です。浮世絵の中でも広重が多く手がけた版画は、絵師、彫師、摺師の技術が合わさった職人芸です。これはまた印刷技術の発展とともに廃れていった技術でもあります。オールチャーチ氏の作品は、デジタル技術で合成された写真です。広重の絵の構図を用いているとは言え、全く違う技術によって制作されている。ここに何らかの意味づけをすることができるかもしれない。

ぼくが考えたのはこういうことでした。この作品で使用されているデジタル技術はさらに100年、200年と経過すれば、すっかり廃れる可能性がある。その時、「当時はコンピュータ上で画像処理をするフォトショップというソフトフェアが普及しており、これを使って絵を制作するアーティストが多かった。このソフトウェアの仕様は・・・・・・」といった語り方がされるに違いない。とすれば、現在、デジタル技術によって制作された作品においては、どんなソフトを使って画像処理しているのか、そこまで明示してほしい。でないと、作品の真価を問うことはできないのではないか。

実際にオールチャーチ氏がどのように作品制作を行っているかはわかりません。フォトショップを使用しているかどうかもわからない。けれど、何らかのデジタル技術を使用していることは確かです。絵師、彫師、摺師の卓越した技の結晶が広重の版画なのだとすれば、同じように、現代の技術をどう使うかという観点から卓越性を見極めることが必要ではないでしょうか。

具体的に言えば、あるツールを使ってクリック1つでできることと、同じツールを使ってもそう簡単にできないことでは、当然、評価は変わるはず。コンピュータ上であらゆることができてしまう現代では、何のツールを使ったかわからなければ、技術上の卓越性を不問にふすしかなくなります。

アーティストの滞在制作は、アーティスト・イン・レジデンスと呼ばれ、だいぶん定着してきた感じがあります。作品制作だけでなく、土地の人々との交流を通じて、外の眼から土地の文化を見た時に、どう感じられるか、どう考えられるか、ということをあぶり出す手法として有効だと思います。

オールチャーチ氏の由比には茶畑や蜜柑、丸子には芭蕉の句(梅わかな 丸子の宿の とろろ汁)の記念碑がコラージュされていました。ここでもまたパッケージ化された静岡のイメージ。あまり滞在制作が活かされていない印象です。お茶も蜜柑もとろろ汁ももちろん美味しいですが、すでによく知られています。アーティストは文化について深く突っ込んだ考察ができるはずだし、それができる環境でなければ滞在制作をする意義に疑問符がつくでしょう。

最後に告知です。12月14日にDARA DA MONDEの企画を行います。山梨県甲府市でアーティスト・イン・レジデンスを行っているAIRY(エアリー)という施設の代表・坂本泉氏をお招きします。AIRYの記録映像の上映会とトークショーのセットです。海外から積極的にアーティストを招いているAIRYの活動により、甲府という規模の都市で何が起こっているのか。アーティストとオルタナティブスペースの現在形を探る企画です。会場はDARA DA MONDEの発行元スノドカフェ。ぜひご来場ください。

◆DARA DA MONDEオープンスクール 第3回

上映会&トーク

「オルタナティブスペースとアーティストの現在~甲府と清水を事例に~」

詳細はスノドカフェのサイトをご覧ください。

http://www.sndcafe.net/ddm/openschool2013b.html

それでは、今回はこのへんで。ごきげんよう。

◆ 静岡市東海道広重美術館 http://tokaido-hiroshige.jp/

企画展のポスター

東海道の旧宿場町由比宿は、海が近く、古い町屋の面影を残した気持ちのいいところですね。広重美術館は由比宿の本陣跡敷地内にあります。

由比本陣公園の入口

広重美術館では浮世絵の歴史や制作方法をわかりやすく常設展示にしていますが、浮世絵に影響された現代のアーティストを取り上げる企画展示も行っています。2014年2月2日まで、『東京ストーリー/アフター広重』という企画展が開催されていました。

『東京ストーリー/アフター広重』では、英仏海峡にあるチャンネル諸島出身のアーティスト、エミリー・オールチャーチ氏による作品が展示されています。歌川広重の「名所江戸百景」のうち10作をもとにした作品です。広重の絵の構図をほぼそのまま模倣し、現代日本の風景写真や物体写真をデジタルでコラージュしていました。

オールチャーチ氏は、2013年4月に静岡市に滞在し、2つの作品を制作しました。広重の「東海道五拾三次之内」より由比宿薩埵嶺と丸子宿名物茶屋をもとにした、上記と同じ手法の写真コラージュです。

コラージュですから、広重が取り上げた景色の現在の状況を写真使用しているだけではありません。広重の絵がいかに不自然で大胆な構図をとっているかということでもあると思うのですが、広重の絵の構図に合うように写真を組み合わせています。追加される要素と言えば、電光掲示された広告やホームレスといった現代都市の象徴、また箸や湯飲みや着物といった日本の文化的記号です。そこに現れるイメージはエキゾチックでオリエンタルなアジア都市であり、日本人から見るとファンタジックにさえ感じます。

視覚表現を含む美術、映画、演劇等に顕著ですが、海外のアーティストが日本を扱うと、どうしてファンタジーになるのでしょう。ぼくたち日本人からファンタジーに見えるだけでなく、彼らも本気でファンタジックに日本を捉えているのでしょうか。それとも、例えば、ぼくたちがパリのエッフェル塔に持つ西洋的情緒と同じようなものとして、外国人の目線から日本に何らかの情緒を求めようとすると、ありがちな「日本」のイメージに落ち着くということなのでしょうか。

そう考えると、あまりおもろしくない。なぜなら、観光用にパッケージ化された「文化」のイメージをなぞっていることにしかならないからです。観光ならばそれでもいいかもしれませんが、現代芸術はそれではいけないと思う。

広重の「名所江戸百景」は、安政地震の後、復興する江戸の街並を捉えていると言われることがあります。この文化史を前提にすると、どうしても現在の日本の状況を思わずにはいられません。「名所江戸百景」を引用するならば、パッケージ化されたファンタジックなアジアのイメージにとどまることなく、現在性にひらかれたアクチュアルなイメージを追求するべきだと思います。

イメージを具現化するには、内容へのまなざしとともに、技術が必要です。浮世絵の中でも広重が多く手がけた版画は、絵師、彫師、摺師の技術が合わさった職人芸です。これはまた印刷技術の発展とともに廃れていった技術でもあります。オールチャーチ氏の作品は、デジタル技術で合成された写真です。広重の絵の構図を用いているとは言え、全く違う技術によって制作されている。ここに何らかの意味づけをすることができるかもしれない。

ぼくが考えたのはこういうことでした。この作品で使用されているデジタル技術はさらに100年、200年と経過すれば、すっかり廃れる可能性がある。その時、「当時はコンピュータ上で画像処理をするフォトショップというソフトフェアが普及しており、これを使って絵を制作するアーティストが多かった。このソフトウェアの仕様は・・・・・・」といった語り方がされるに違いない。とすれば、現在、デジタル技術によって制作された作品においては、どんなソフトを使って画像処理しているのか、そこまで明示してほしい。でないと、作品の真価を問うことはできないのではないか。

実際にオールチャーチ氏がどのように作品制作を行っているかはわかりません。フォトショップを使用しているかどうかもわからない。けれど、何らかのデジタル技術を使用していることは確かです。絵師、彫師、摺師の卓越した技の結晶が広重の版画なのだとすれば、同じように、現代の技術をどう使うかという観点から卓越性を見極めることが必要ではないでしょうか。

具体的に言えば、あるツールを使ってクリック1つでできることと、同じツールを使ってもそう簡単にできないことでは、当然、評価は変わるはず。コンピュータ上であらゆることができてしまう現代では、何のツールを使ったかわからなければ、技術上の卓越性を不問にふすしかなくなります。

アーティストの滞在制作は、アーティスト・イン・レジデンスと呼ばれ、だいぶん定着してきた感じがあります。作品制作だけでなく、土地の人々との交流を通じて、外の眼から土地の文化を見た時に、どう感じられるか、どう考えられるか、ということをあぶり出す手法として有効だと思います。

オールチャーチ氏の由比には茶畑や蜜柑、丸子には芭蕉の句(梅わかな 丸子の宿の とろろ汁)の記念碑がコラージュされていました。ここでもまたパッケージ化された静岡のイメージ。あまり滞在制作が活かされていない印象です。お茶も蜜柑もとろろ汁ももちろん美味しいですが、すでによく知られています。アーティストは文化について深く突っ込んだ考察ができるはずだし、それができる環境でなければ滞在制作をする意義に疑問符がつくでしょう。

最後に告知です。12月14日にDARA DA MONDEの企画を行います。山梨県甲府市でアーティスト・イン・レジデンスを行っているAIRY(エアリー)という施設の代表・坂本泉氏をお招きします。AIRYの記録映像の上映会とトークショーのセットです。海外から積極的にアーティストを招いているAIRYの活動により、甲府という規模の都市で何が起こっているのか。アーティストとオルタナティブスペースの現在形を探る企画です。会場はDARA DA MONDEの発行元スノドカフェ。ぜひご来場ください。

◆DARA DA MONDEオープンスクール 第3回

上映会&トーク

「オルタナティブスペースとアーティストの現在~甲府と清水を事例に~」

詳細はスノドカフェのサイトをご覧ください。

http://www.sndcafe.net/ddm/openschool2013b.html

それでは、今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年11月14日

第21回 没後100年 徳川慶喜展

最後の征夷大将軍であった徳川慶喜が亡くなって100年。千葉県の松戸市戸定歴史館と静岡市美術館で徳川慶喜展が同時開催されています。歴史館と美術館の両方のアプローチで徳川慶喜に迫る企画とのこと。2013年11月2日から12月15日まで開催されている静岡市美術館の展示を見てきました。

◆静岡市美術館

http://www.shizubi.jp/

◆ 松戸市戸定歴史館

http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/organization/tojyo.html

静岡市美術館の入口

歴史資料の価値は時代考証の材料になる点にあると思います。美術品にも美術史上の価値がありますので、その意味で歴史資料です。美術品においては、美しいか否かを含む様々な美的範疇を価値判断の基準におくと考えるものです。そうでなければ、逸品を後世へ伝えようという初動が起こらない。ですが、時間の経過とともに、美的価値だけでなく歴史的価値が付加されていく。

こう考えると、そもそも美術と歴史は切っても切れない関係にあります。美術展で作品背景となる歴史は頻繁に参照されるし、歴史展においても美術品が扱われることは多々あるはず。英語のmuseumと言えば、美術館も歴史館も含みます。では、徳川慶喜展のどこが新鮮なのか。これまでも幾度となく繰り返されてきたジャンル横断型の展示を装った凡庸な企画展にすぎないのでしょうか。

ぼくはおもしろいと思ったのですが、その理由は、徳川慶喜の人に焦点が当たっていること、そしてこの人があまりにも特異な、それだけに大きい人生を生きたことにあります。二つをわけて考えてみたい。

まず人に焦点が当たっていることについて。

歴史館の視点から言えば、人に焦点が当たることは珍しくも何ともない。歴史的偉人の紹介展示はよくあります。ですが、美術館において人に焦点が当たることは例外的。美術館ではあくまで作品ありきの人であり、人そのものへ想像力を広げるよう促すような展示をあまりしない。作品を通して、作家の作風の変遷や特徴、歴史的意義を鑑賞する、というのが美術館のお題目。作品に寄り添う。その意味で、徳川慶喜展は、美術館が歴史館的になっていた。

それだけでは消極的な肯定意見です。だって、それなら歴史館へ行けばいいじゃないかと言われかねない。美術館で歴史館的展示をする必要があるのかと。しかし、違いもあるのです。

一つは、美術史的背景を提示し、鑑賞の参照軸を広げること。歴史館の展示だけではこうはならなかったと思うのは、少量ではありますが、美術史上の一級品を展示しているから。日本の洋画の代表的作品と言える高橋由一の《美人(花魁)》、川上冬崖や島霞谷の小品など。明治期に入り、洋画を描く慶喜に絡めて、当時の画壇の状況を伺い知ることができるようになっている。この工夫のおかげで、単線的で教科書的な、つまり歴史的によく知られた徳川慶喜像に補助線が入る仕掛けになっている。

二つは、美術館が得意とする空間展示です。美術館では、鑑賞者が作品から受け取る効果を計算し、展示空間にこだわります。この傾向は鑑賞者へ考えることを促す現代の美術作品に顕著です。明治時代の慶喜は自らカメラを持って写真撮影をしています。慶喜が撮影した写真がたくさん残っており、展示されているのですが、その空間のつくり方は美術館的。考えてもみてください。慶喜が撮影したから大事に残されている写真。写真としての美的価値は定かではありません。こういった写真を通して鑑賞者へ何事かを見せるためにはそれ相応の空間が必要です。

上記二つの点に、美術館による人に焦点を当てた歴史館的展示の美術館らしさがあります。この効果が歴史館的展示と合わさることで、主題となる徳川慶喜像をより複雑に描き出していました。

おもしろいと思った理由の二つ目。慶喜があまりにも特異な、それだけに大きい人生を生きたことについて。

この点は、すでに書いた美術館による歴史館的展示の特徴から得られた鑑賞効果の内実です。徳川慶喜像が鑑賞者の中にどのように浮かび上がったかということ。

徳川慶喜は多くの歴史家の興味を引きつけてきました。ぼくの慶喜についての知識は松浦玲著『徳川慶喜 将軍家の明治維新』(中公新書)によっています。また80年代終わりから90年代にかけて慶喜撮影の写真を扱った本が刊行されたり、展覧会が行われたりしてきました。その成果は見ていないのでわかりませんが、今回の展示がそれらを踏まえていることは確かです。なぜなら同時開催地の松戸市戸定歴史館が「将軍のフォトグラフィー」という展覧会を1992年に開催しているからです。

想像するに、それらの先駆的仕事と今回が違うのは、徳川慶喜の人生をまるごと感じさせるような歴史的経過を含んでいる点でしょう。それはそのまま日本の近代化の途上と歩調を合わせている。

言うまでもなく、慶喜は、鎌倉時代から続く武家政権を終らせた人物です。江戸時代、徳川家最後の将軍にとどまらず、日本史上最後の征夷大将軍。源頼朝が征夷大将軍に任命されたのが1192年、慶喜による大政奉還が1867年。実に700年近く続いた武家による幕府政治の終わりを、慶喜が担うことになった。

彼は幼い頃から英明と評判でした。水戸藩主徳川斉昭の子として生まれ、その英明から徳川御三家のうち将軍家であった一橋家へ養子に入っている。尊王攘夷派および近代の国家神道の精神的土壌を生み出したと言われる水戸学派の只中で育った逸材。何が言いたいかと言うと、幕末動乱期の中心的人物なわけです。義理父となった江戸幕府12代将軍家慶、敵対した13代将軍家定、後見職を務めた14代将軍家茂まで、当然ですが、近くにいて、その眼で見ている。この間にはペリー来航や安政の大獄などが起こる。その後、禁裏守衛総督(京都の守衛責任者)や15代将軍になっても、政治の中心ですったもんだを繰り返す。教科書に大文字で書かれるトピックを地で生き、水戸の血を継ぐ者という周囲の視線の中、台風の眼であり続けた。

その彼が朝廷へ政権を渡してからは、つまり、明治時代へ入ってからは、早過ぎる余生を生きるように、絵を描き、カメラを手に持つ。水戸藩主であった弟の昭武が撮影した慶喜の後姿の写真があります。松戸市の川原、何やら大きな荷物をひかえ、仕事をしているようにも見える少年たちを、地べたに腰掛けて撮影する後姿。幕末に先代の将軍や老中たちを見てきた同じ眼が、川原に立つ何者でもない少年を見ている。同じ場所で慶喜が撮影した写真では、少年がカメラをしっかりとまなざしている。知ってか知らずか、カメラのレンズの先にある日本史上最後の征夷大将軍の眼をなかば睨むように見ている。慶喜撮影の写真の被写体は、農民や女中、橋や寺、機関車など、何でもない人や物、風景ばかりです。

こういう写真に囲まれると、歴史の変動が生んだあまりに特異な、それだけに大きい人生の片鱗を見てしまう。特異というのは、近代への転換をこんなに具体的な後姿によって象徴した人はいないこと。最後の征夷大将軍という歴史的役職が一人の小さい人間の背中へ変転している。それだけに大きいというのは、そのような転落を通して現在の日本の基礎をつくったという意味で全ての日本国民へ開かれていること。今や世の中の主役はカメラのレンズを見返す何者でもない人、その背後に広がる何でもない風景。かつての征夷大将軍は幽霊のように生きている。文人として生きる慶喜像の内実です。

美術館の歴史館的展示と言えば、エジプト文明とかインカの秘宝とか、人類の古代へさかのぼる大規模展は多いです。そんな中、自国日本の歴史、しかも現在の根っこへ直接的につながる歴史に主眼を置いた徳川慶喜展。物量もかなりあるので時間をかけて鑑賞することをおすすめします。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

◆静岡市美術館

http://www.shizubi.jp/

◆ 松戸市戸定歴史館

http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/organization/tojyo.html

静岡市美術館の入口

歴史資料の価値は時代考証の材料になる点にあると思います。美術品にも美術史上の価値がありますので、その意味で歴史資料です。美術品においては、美しいか否かを含む様々な美的範疇を価値判断の基準におくと考えるものです。そうでなければ、逸品を後世へ伝えようという初動が起こらない。ですが、時間の経過とともに、美的価値だけでなく歴史的価値が付加されていく。

こう考えると、そもそも美術と歴史は切っても切れない関係にあります。美術展で作品背景となる歴史は頻繁に参照されるし、歴史展においても美術品が扱われることは多々あるはず。英語のmuseumと言えば、美術館も歴史館も含みます。では、徳川慶喜展のどこが新鮮なのか。これまでも幾度となく繰り返されてきたジャンル横断型の展示を装った凡庸な企画展にすぎないのでしょうか。

ぼくはおもしろいと思ったのですが、その理由は、徳川慶喜の人に焦点が当たっていること、そしてこの人があまりにも特異な、それだけに大きい人生を生きたことにあります。二つをわけて考えてみたい。

まず人に焦点が当たっていることについて。

歴史館の視点から言えば、人に焦点が当たることは珍しくも何ともない。歴史的偉人の紹介展示はよくあります。ですが、美術館において人に焦点が当たることは例外的。美術館ではあくまで作品ありきの人であり、人そのものへ想像力を広げるよう促すような展示をあまりしない。作品を通して、作家の作風の変遷や特徴、歴史的意義を鑑賞する、というのが美術館のお題目。作品に寄り添う。その意味で、徳川慶喜展は、美術館が歴史館的になっていた。

それだけでは消極的な肯定意見です。だって、それなら歴史館へ行けばいいじゃないかと言われかねない。美術館で歴史館的展示をする必要があるのかと。しかし、違いもあるのです。

一つは、美術史的背景を提示し、鑑賞の参照軸を広げること。歴史館の展示だけではこうはならなかったと思うのは、少量ではありますが、美術史上の一級品を展示しているから。日本の洋画の代表的作品と言える高橋由一の《美人(花魁)》、川上冬崖や島霞谷の小品など。明治期に入り、洋画を描く慶喜に絡めて、当時の画壇の状況を伺い知ることができるようになっている。この工夫のおかげで、単線的で教科書的な、つまり歴史的によく知られた徳川慶喜像に補助線が入る仕掛けになっている。

二つは、美術館が得意とする空間展示です。美術館では、鑑賞者が作品から受け取る効果を計算し、展示空間にこだわります。この傾向は鑑賞者へ考えることを促す現代の美術作品に顕著です。明治時代の慶喜は自らカメラを持って写真撮影をしています。慶喜が撮影した写真がたくさん残っており、展示されているのですが、その空間のつくり方は美術館的。考えてもみてください。慶喜が撮影したから大事に残されている写真。写真としての美的価値は定かではありません。こういった写真を通して鑑賞者へ何事かを見せるためにはそれ相応の空間が必要です。

上記二つの点に、美術館による人に焦点を当てた歴史館的展示の美術館らしさがあります。この効果が歴史館的展示と合わさることで、主題となる徳川慶喜像をより複雑に描き出していました。

おもしろいと思った理由の二つ目。慶喜があまりにも特異な、それだけに大きい人生を生きたことについて。

この点は、すでに書いた美術館による歴史館的展示の特徴から得られた鑑賞効果の内実です。徳川慶喜像が鑑賞者の中にどのように浮かび上がったかということ。

徳川慶喜は多くの歴史家の興味を引きつけてきました。ぼくの慶喜についての知識は松浦玲著『徳川慶喜 将軍家の明治維新』(中公新書)によっています。また80年代終わりから90年代にかけて慶喜撮影の写真を扱った本が刊行されたり、展覧会が行われたりしてきました。その成果は見ていないのでわかりませんが、今回の展示がそれらを踏まえていることは確かです。なぜなら同時開催地の松戸市戸定歴史館が「将軍のフォトグラフィー」という展覧会を1992年に開催しているからです。

想像するに、それらの先駆的仕事と今回が違うのは、徳川慶喜の人生をまるごと感じさせるような歴史的経過を含んでいる点でしょう。それはそのまま日本の近代化の途上と歩調を合わせている。

言うまでもなく、慶喜は、鎌倉時代から続く武家政権を終らせた人物です。江戸時代、徳川家最後の将軍にとどまらず、日本史上最後の征夷大将軍。源頼朝が征夷大将軍に任命されたのが1192年、慶喜による大政奉還が1867年。実に700年近く続いた武家による幕府政治の終わりを、慶喜が担うことになった。

彼は幼い頃から英明と評判でした。水戸藩主徳川斉昭の子として生まれ、その英明から徳川御三家のうち将軍家であった一橋家へ養子に入っている。尊王攘夷派および近代の国家神道の精神的土壌を生み出したと言われる水戸学派の只中で育った逸材。何が言いたいかと言うと、幕末動乱期の中心的人物なわけです。義理父となった江戸幕府12代将軍家慶、敵対した13代将軍家定、後見職を務めた14代将軍家茂まで、当然ですが、近くにいて、その眼で見ている。この間にはペリー来航や安政の大獄などが起こる。その後、禁裏守衛総督(京都の守衛責任者)や15代将軍になっても、政治の中心ですったもんだを繰り返す。教科書に大文字で書かれるトピックを地で生き、水戸の血を継ぐ者という周囲の視線の中、台風の眼であり続けた。

その彼が朝廷へ政権を渡してからは、つまり、明治時代へ入ってからは、早過ぎる余生を生きるように、絵を描き、カメラを手に持つ。水戸藩主であった弟の昭武が撮影した慶喜の後姿の写真があります。松戸市の川原、何やら大きな荷物をひかえ、仕事をしているようにも見える少年たちを、地べたに腰掛けて撮影する後姿。幕末に先代の将軍や老中たちを見てきた同じ眼が、川原に立つ何者でもない少年を見ている。同じ場所で慶喜が撮影した写真では、少年がカメラをしっかりとまなざしている。知ってか知らずか、カメラのレンズの先にある日本史上最後の征夷大将軍の眼をなかば睨むように見ている。慶喜撮影の写真の被写体は、農民や女中、橋や寺、機関車など、何でもない人や物、風景ばかりです。

こういう写真に囲まれると、歴史の変動が生んだあまりに特異な、それだけに大きい人生の片鱗を見てしまう。特異というのは、近代への転換をこんなに具体的な後姿によって象徴した人はいないこと。最後の征夷大将軍という歴史的役職が一人の小さい人間の背中へ変転している。それだけに大きいというのは、そのような転落を通して現在の日本の基礎をつくったという意味で全ての日本国民へ開かれていること。今や世の中の主役はカメラのレンズを見返す何者でもない人、その背後に広がる何でもない風景。かつての征夷大将軍は幽霊のように生きている。文人として生きる慶喜像の内実です。

美術館の歴史館的展示と言えば、エジプト文明とかインカの秘宝とか、人類の古代へさかのぼる大規模展は多いです。そんな中、自国日本の歴史、しかも現在の根っこへ直接的につながる歴史に主眼を置いた徳川慶喜展。物量もかなりあるので時間をかけて鑑賞することをおすすめします。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年10月31日

第20回 帯まつりのねっとりした歩み

2013年10月12日から14日まで、島田市で島田大祭帯まつりが開催されました。3年に1度の開催ということで、会場はたくさんの人で賑わっていました。

◆島田市公式サイトより「島田大祭」

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kankou/shimadataisai_105.html

◆大井神社公式サイトより「帯まつり」

http://www.ooijinjya.org/obimatsuri/

この祭りは、誰が決めたのか知りませんが、富士浅間神社の火祭り(山梨)、国府宮の裸祭り(愛知)と並び日本3奇祭のひとつになっています。ぼくは祭りの中日13日に初めて行きましたが、予想以上におもしろかったです。

帯まつりの目玉は大きい刀に金襴緞子の帯をかけた大奴と呼ばれる男たちです。

休憩中の大奴

祭りの由来に関係があります。島田では、よそから嫁いできた女が街中へ挨拶してまわる風習があったようで、次第に街が広域化する中、それではかわいそうだというので、男が身代わりになり女の帯を身につけて歩くようになったとのこと。だから大奴が目玉なのです。

と言っても、今では大奴だけでなく、祭りの見せ物は大名行列の形になっています。行列の到来を告げるお先触れ、侍大将たちの行列である御先騎、飾りを持って舞い邪気を払う大鳥毛、大きい荷物を背負った葛籠馬などが、殿様に扮して馬に乗った子どもの前後に長い行列をつくり、JR島田駅前から大井神社にかけて練り歩いていました。

子どもが侍大将をつとめる

記念撮影を求められる大奴

ひときわ大きい葛籠馬

大名行列の他にも、各街(街は「がい」と読み、各町内ごとの式典組織をさす)の屋台で踊りが披露されます。

演し物は街の屋台によって異なる

朝から晩までこの調子で演し物が続くので、計画を立てずに行っても何かしらにでくわし、充分に楽しめました。

帯を披露する風習が大井神社の大祭と合わさったのが江戸時代の元禄年間といわれます。300年以上続いている。伝統行事が現在でもこれだけ賑やかなのもすごいですが、参加者に若い人が多いのにも驚きました。名物の鹿島踊りを踊るのは子どもたちでしたし、町内ごとの屋台を運営しているのは若者たちのようでした。

地域の文化は廃れていくというステレオタイプな見方がありますが、地元の生活に古くから根差した文化は、やりようによって継続性も発展性もあるのかもしれません。古い祭りは物珍しさも含め見物のしがいがありますし、継続の正当性を理解されやすいはず。人口減少によって祭りの担い手が減るとしても、おもしろい祭りなら見物客は集まるでしょう。

地域の文化の難しいところに、地元の人がやっているから注目されるという面があります。どういうことかと言うと、外の人から見た時に内容がともなわないのに、地元の人が続けているから持ち上げられるという面です。地元の人にとって地元の祭りが大切なのは当然ですが、これを観光資源にする際に、果たして外の眼で見ておもしろいのかどうか。この客観的判断を抜きに、観光化を考えても始まらない。

祭りなどの伝統行事でない場合、地元のものだからと地元の人だけで楽しむことに疑問を持つこともあります。例えば、地元が舞台になった映画とか、地元の食材を使った料理とか。客観的に見て、おもしろくないし、うまくもないものを、地元の人たちだけで愛でていても仕方がないと思うことがある。愛着を否定はできませんが、全く関係ない人に対しても通じる価値を持ったものでないと、という感じがぼくはします。

そういう観点から見て、帯まつりはおもしろかった。何かそそられるものがあります。一番グッと来たのは、大名行列の先頭でただ歩いているおじさんたちでした。腰に手をかけ、妙にゆっくり、ねっとりと歩くのですが、気迫に満ちていて圧倒されました。

普段はどんな仕事をしてるんだろう

おもしろいと感じるのは、おそらく、祭りを担う人の気概や心意気みたいなものを受け取るからだと思います。

文化芸術はその土地の人の誇りに結びついていることがある。でも誇りだけではきっとそんなに人を魅了しない。誇りを一度外側から見て、冷ましておかないといけないんだと思う。おじさんたちのねっとりした歩みにはそれがあると感じるんです。外の視線を強烈に意識しながら何でもないことのようにゆったり歩む。外から来るお客さんに地元の祭りを見せる時の、他者の視線への敏感な感覚、そこにあるしたたかさみたいなものにグッと来る。

古くは美しい帯が評判になって人が集まるようになったということですから、ある意味で帯まつりはファッションショーです。おじさんたちがねっとり歩くファッションショー。文字で書くとあまり魅力的に聞こえないかもしれませんが、実際かなりカッコイイ。太い鯰髭をつけた大奴のおじさんたちもやたらにカッコよく見えます。

一見形骸化しているように見える祭りでも、形式を踏まえると、その実、土地の持つ特徴的な情感が出てくることがあるのかもしれない。おじさんたちのねっとりした歩みに、そんなことを感じていました。

神事としての側面は、最終日の御渡りと呼ばれる行事に色濃いようです。大井神社の神体を神輿で運ぶらしい。次回は3年後、まだ静岡に住んでいたら見物に行きたいと思います。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

◆島田市公式サイトより「島田大祭」

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kankou/shimadataisai_105.html

◆大井神社公式サイトより「帯まつり」

http://www.ooijinjya.org/obimatsuri/

この祭りは、誰が決めたのか知りませんが、富士浅間神社の火祭り(山梨)、国府宮の裸祭り(愛知)と並び日本3奇祭のひとつになっています。ぼくは祭りの中日13日に初めて行きましたが、予想以上におもしろかったです。

帯まつりの目玉は大きい刀に金襴緞子の帯をかけた大奴と呼ばれる男たちです。

休憩中の大奴

祭りの由来に関係があります。島田では、よそから嫁いできた女が街中へ挨拶してまわる風習があったようで、次第に街が広域化する中、それではかわいそうだというので、男が身代わりになり女の帯を身につけて歩くようになったとのこと。だから大奴が目玉なのです。

と言っても、今では大奴だけでなく、祭りの見せ物は大名行列の形になっています。行列の到来を告げるお先触れ、侍大将たちの行列である御先騎、飾りを持って舞い邪気を払う大鳥毛、大きい荷物を背負った葛籠馬などが、殿様に扮して馬に乗った子どもの前後に長い行列をつくり、JR島田駅前から大井神社にかけて練り歩いていました。

子どもが侍大将をつとめる

記念撮影を求められる大奴

ひときわ大きい葛籠馬

大名行列の他にも、各街(街は「がい」と読み、各町内ごとの式典組織をさす)の屋台で踊りが披露されます。

演し物は街の屋台によって異なる

朝から晩までこの調子で演し物が続くので、計画を立てずに行っても何かしらにでくわし、充分に楽しめました。

帯を披露する風習が大井神社の大祭と合わさったのが江戸時代の元禄年間といわれます。300年以上続いている。伝統行事が現在でもこれだけ賑やかなのもすごいですが、参加者に若い人が多いのにも驚きました。名物の鹿島踊りを踊るのは子どもたちでしたし、町内ごとの屋台を運営しているのは若者たちのようでした。

地域の文化は廃れていくというステレオタイプな見方がありますが、地元の生活に古くから根差した文化は、やりようによって継続性も発展性もあるのかもしれません。古い祭りは物珍しさも含め見物のしがいがありますし、継続の正当性を理解されやすいはず。人口減少によって祭りの担い手が減るとしても、おもしろい祭りなら見物客は集まるでしょう。

地域の文化の難しいところに、地元の人がやっているから注目されるという面があります。どういうことかと言うと、外の人から見た時に内容がともなわないのに、地元の人が続けているから持ち上げられるという面です。地元の人にとって地元の祭りが大切なのは当然ですが、これを観光資源にする際に、果たして外の眼で見ておもしろいのかどうか。この客観的判断を抜きに、観光化を考えても始まらない。

祭りなどの伝統行事でない場合、地元のものだからと地元の人だけで楽しむことに疑問を持つこともあります。例えば、地元が舞台になった映画とか、地元の食材を使った料理とか。客観的に見て、おもしろくないし、うまくもないものを、地元の人たちだけで愛でていても仕方がないと思うことがある。愛着を否定はできませんが、全く関係ない人に対しても通じる価値を持ったものでないと、という感じがぼくはします。

そういう観点から見て、帯まつりはおもしろかった。何かそそられるものがあります。一番グッと来たのは、大名行列の先頭でただ歩いているおじさんたちでした。腰に手をかけ、妙にゆっくり、ねっとりと歩くのですが、気迫に満ちていて圧倒されました。

普段はどんな仕事をしてるんだろう

おもしろいと感じるのは、おそらく、祭りを担う人の気概や心意気みたいなものを受け取るからだと思います。

文化芸術はその土地の人の誇りに結びついていることがある。でも誇りだけではきっとそんなに人を魅了しない。誇りを一度外側から見て、冷ましておかないといけないんだと思う。おじさんたちのねっとりした歩みにはそれがあると感じるんです。外の視線を強烈に意識しながら何でもないことのようにゆったり歩む。外から来るお客さんに地元の祭りを見せる時の、他者の視線への敏感な感覚、そこにあるしたたかさみたいなものにグッと来る。

古くは美しい帯が評判になって人が集まるようになったということですから、ある意味で帯まつりはファッションショーです。おじさんたちがねっとり歩くファッションショー。文字で書くとあまり魅力的に聞こえないかもしれませんが、実際かなりカッコイイ。太い鯰髭をつけた大奴のおじさんたちもやたらにカッコよく見えます。

一見形骸化しているように見える祭りでも、形式を踏まえると、その実、土地の持つ特徴的な情感が出てくることがあるのかもしれない。おじさんたちのねっとりした歩みに、そんなことを感じていました。

神事としての側面は、最終日の御渡りと呼ばれる行事に色濃いようです。大井神社の神体を神輿で運ぶらしい。次回は3年後、まだ静岡に住んでいたら見物に行きたいと思います。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年10月17日

第19回 スモールアートワールド

2013年10月5日、ぼくが編集代表をしているDARA DA MONDEの発行元オルタナティブスペース・スノドカフェ運営のギャラリーがオープンしました。名前はUDONOS(ウドノス)。スノドカフェから歩いて1分とかからない場所にあります。住所は静岡市清水区上原ですが、ここは日本平、有度山の麓に位置しています。UDONOSは「有度の巣」の意らしい。

◆オルタナティブスペース・スノドカフェのサイトよりUDONOSの紹介

http://www.sndcafe.net/event/2013/10/exhibition001.html

オーナーの柚木康裕さんによれば、地元のアーティストに発表の場を提供したり、企画展示を行ったりしていきたいとのこと。スノドカフェが活発な活動の場になっている中、新しいギャラリーがどのように展開されていくのか楽しみです。

UDONOSの外観

オープニングパーティの様子

今年5月には同じく清水区内でSUN(サン)というギャラリーがオープンしています。こちらは元美術講師の鈴木茂明さんが自宅の1階をまるごとギャラリーにした場所。住宅の玄関からインターホンを鳴らしてお邪魔するので、知人の家に遊びに行くような不思議な感覚になるギャラリーです。

清水区にギャラリーが増えているのはおもしろい現象です。UDONOSにしてもSUNにしても、オーナーが美術へ思い入れを持ち、自主的に運営できる場所を確保するという点は同じです。

芸術活動は作品をどのように世の中へ問うのかという観点を抜きにできません。作品発表をする場を確保しなくてはいけないし、展示を通して発表空間を編集する作業が必要になります。もっと積極的に考えれば、そこで作品を販売して生計を立てたり、芸術を組織するコーディネーターとコネクションをつくり活躍の場を広げたり、そんなことが活動の継続にはとても大切です。

多くの場合、芸術家だけではこういった営みは不可能です。ですから、企画を立てたり、発表場所を提供したり、販売したり営業したり、言ってみれば、普通の会社と同じような営みが芸術の自律性を支えています。(普通の会社と違うのは、芸術の中にはどう考えても利益を生むことができず、それでも価値が認められる分野があるということです。その場合は税金を投入し、創作や保存を維持します。)

こう考えると、静岡市くらいの規模の自治体では狭い意味でのアートワールド(芸術関係者が織りなすネットワークの総体)が成立しにくい。都市になればなるほど人口が増えますから、芸術活動の節々で必要になる役割を担う人材がいるわけです。人口が少なければ当然こういった人材は不足する。

ならばなぜ、人口増加の兆しがあるわけでもない静岡市清水区で、ギャラリー運営を始める人が出てくるのか。かなり挑戦的な試みと思います。

ぼくの仮説はこういうものです。

グローバル資本主義と自主自律を旨とする民主主義の間に乖離が起こっているとすれば、その歪みを感じやすいのは間違いなく地方都市でしょう。グローバル資本主義の恩恵を受けやすい大都市では不満が溜まりにくいですし、不満を解消してくれるフックも多分に用意されている。これが地方都市になるとそうはいかない。静岡市は他の地方都市に比べれば元気な方で経済的に決定的な行き詰まりを見せているわけではありませんが、それでも上記の乖離を実感している人たちがいる。

こういう社会背景を置くと、文化芸術は資本主義と民主主義の間の緩衝剤のようなものです。両者の摩擦から生じる不満を、文化芸術にまつわるネットワークが回収し、無効にするのです。これにはいい面も悪い面もあります。不満を解消するという限りで精神衛生上いいですが、根本的な社会の歪みに向き合わないよう人々を組織するという意味で悪いです。(少なくとも現実の活動を見るかぎり、そういう芸術活動が多いです。)

この仮説の上に、清水区にギャラリーができているという現実を加えると、積極的な意義を見出すことができます。資本主義と民主主義の間で、どちらにも寄与するような形を目指すことです。

資本主義以外の可能性を考えたい気持ちもありますが、それはあまりに大きい課題なのでひとまず置きます。まずは適切な規模の市場経済を企画することが必要なのではないかと思います。その均衡点はグローバル資本主義と自主自律を旨とする民主主義が乖離しない点になるのではないかと思うのです。この均衡点を探ることが、文化芸術の課題ではないかと思います。

と言って、文化芸術ですから、経済理論を駆使してこれを探るわけではない。何を基礎に探るかと言えば、感性です。感性で均衡点を身につけるような、そういうことができるのではないかと、ぶっとんだ意見に聞こえるかもしれませんが、そんなことをぼくは考えています。

感性は長らく不安定で曖昧なものだと思われてきました。五感をもとに判断すればとかく快楽を追求する形になりがちです。しかし感性には精神的営みも含まれています。良識に根差した感性のあり方があるはずだし、この軸が定まれば、資本主義と民主主義の均衡点をはかることもできるのではないかと思うのです。

もっとも日本の場合、空気を察知する能力が感性と言い換えられることがあります。これには要注意です。単に空気を察知する能力ではない、良識に基づいた感性のあり方を醸成する場がありうる。こう言えば、そんなにぶっとんだ意見でもないでしょう。

経済的に成長が約束されているわけでもない土地で、自主的なギャラリー運営が増加している背景には、こういった時代精神への嗅覚があると思う、という話でした。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

◆オルタナティブスペース・スノドカフェのサイトよりUDONOSの紹介

http://www.sndcafe.net/event/2013/10/exhibition001.html

オーナーの柚木康裕さんによれば、地元のアーティストに発表の場を提供したり、企画展示を行ったりしていきたいとのこと。スノドカフェが活発な活動の場になっている中、新しいギャラリーがどのように展開されていくのか楽しみです。

UDONOSの外観

オープニングパーティの様子

今年5月には同じく清水区内でSUN(サン)というギャラリーがオープンしています。こちらは元美術講師の鈴木茂明さんが自宅の1階をまるごとギャラリーにした場所。住宅の玄関からインターホンを鳴らしてお邪魔するので、知人の家に遊びに行くような不思議な感覚になるギャラリーです。

清水区にギャラリーが増えているのはおもしろい現象です。UDONOSにしてもSUNにしても、オーナーが美術へ思い入れを持ち、自主的に運営できる場所を確保するという点は同じです。

芸術活動は作品をどのように世の中へ問うのかという観点を抜きにできません。作品発表をする場を確保しなくてはいけないし、展示を通して発表空間を編集する作業が必要になります。もっと積極的に考えれば、そこで作品を販売して生計を立てたり、芸術を組織するコーディネーターとコネクションをつくり活躍の場を広げたり、そんなことが活動の継続にはとても大切です。

多くの場合、芸術家だけではこういった営みは不可能です。ですから、企画を立てたり、発表場所を提供したり、販売したり営業したり、言ってみれば、普通の会社と同じような営みが芸術の自律性を支えています。(普通の会社と違うのは、芸術の中にはどう考えても利益を生むことができず、それでも価値が認められる分野があるということです。その場合は税金を投入し、創作や保存を維持します。)

こう考えると、静岡市くらいの規模の自治体では狭い意味でのアートワールド(芸術関係者が織りなすネットワークの総体)が成立しにくい。都市になればなるほど人口が増えますから、芸術活動の節々で必要になる役割を担う人材がいるわけです。人口が少なければ当然こういった人材は不足する。

ならばなぜ、人口増加の兆しがあるわけでもない静岡市清水区で、ギャラリー運営を始める人が出てくるのか。かなり挑戦的な試みと思います。

ぼくの仮説はこういうものです。

グローバル資本主義と自主自律を旨とする民主主義の間に乖離が起こっているとすれば、その歪みを感じやすいのは間違いなく地方都市でしょう。グローバル資本主義の恩恵を受けやすい大都市では不満が溜まりにくいですし、不満を解消してくれるフックも多分に用意されている。これが地方都市になるとそうはいかない。静岡市は他の地方都市に比べれば元気な方で経済的に決定的な行き詰まりを見せているわけではありませんが、それでも上記の乖離を実感している人たちがいる。

こういう社会背景を置くと、文化芸術は資本主義と民主主義の間の緩衝剤のようなものです。両者の摩擦から生じる不満を、文化芸術にまつわるネットワークが回収し、無効にするのです。これにはいい面も悪い面もあります。不満を解消するという限りで精神衛生上いいですが、根本的な社会の歪みに向き合わないよう人々を組織するという意味で悪いです。(少なくとも現実の活動を見るかぎり、そういう芸術活動が多いです。)

この仮説の上に、清水区にギャラリーができているという現実を加えると、積極的な意義を見出すことができます。資本主義と民主主義の間で、どちらにも寄与するような形を目指すことです。

資本主義以外の可能性を考えたい気持ちもありますが、それはあまりに大きい課題なのでひとまず置きます。まずは適切な規模の市場経済を企画することが必要なのではないかと思います。その均衡点はグローバル資本主義と自主自律を旨とする民主主義が乖離しない点になるのではないかと思うのです。この均衡点を探ることが、文化芸術の課題ではないかと思います。

と言って、文化芸術ですから、経済理論を駆使してこれを探るわけではない。何を基礎に探るかと言えば、感性です。感性で均衡点を身につけるような、そういうことができるのではないかと、ぶっとんだ意見に聞こえるかもしれませんが、そんなことをぼくは考えています。

感性は長らく不安定で曖昧なものだと思われてきました。五感をもとに判断すればとかく快楽を追求する形になりがちです。しかし感性には精神的営みも含まれています。良識に根差した感性のあり方があるはずだし、この軸が定まれば、資本主義と民主主義の均衡点をはかることもできるのではないかと思うのです。

もっとも日本の場合、空気を察知する能力が感性と言い換えられることがあります。これには要注意です。単に空気を察知する能力ではない、良識に基づいた感性のあり方を醸成する場がありうる。こう言えば、そんなにぶっとんだ意見でもないでしょう。

経済的に成長が約束されているわけでもない土地で、自主的なギャラリー運営が増加している背景には、こういった時代精神への嗅覚があると思う、という話でした。

今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年09月26日

第18回 消費者として見識を持つ

静岡銀行呉服町支店7階にあるギャラリー四季で、9月12日から18日の間、静岡白黒写真同好会(会長・竹林喜由氏)の第3回写真展が行われていました。静岡白黒写真同好会はモノクロフィルム愛好家の集まりで、50歳代から70歳代までの18人のメンバーで構成されています。

静岡白黒写真同好会展示の様子

同好会代表者の挨拶文によると、モノクロフィルムは保存性に優れているとのこと。カラー写真は色素原料が劣化を招く原因になりますし、デジタル媒体への記録は技術の進歩とともにデータをバックアップする手間がかかる。CDやDVDに記録しても数十年でディスクが劣化するとも言われます。これに比べ、モノクロフィルムはネガもプリントも長持ちする。現に百年以上前の写真が残っているというわけです。

こういう観点は現在の社会生活では忘れられがちです。効率が優先されると、データ保存に場所をとらない方がよいし、できるだけ簡単に撮影できる方がよいということになる。けれど立ち止まって考えてみれば、必ずしもそうではないでしょう。長く残るという価値が確かにある。自分が死んでしまった後まで想像するような長いスパンかもしれない。ある時代の写真が後世へ伝わること。もっと具体的に想像すれば、家族写真が曾孫の代まで伝わること。そう考えてみると、効率ばかり求めて未来を想像しない、そんな当たり前になっている考え方を問い直すことができるかもしれません。

この種の同好会は、写真に限らず、あらゆるジャンルで全国至る所にあると思います。愛好家の層がジャンルを支えている。趣味でやっていると言っても、プロ顔負けの技術を持った人もいます。静岡白黒写真同好会の中にも写真集を出すような方もいると聞きました。

同好会のような集まりは、今の若い人にはあまり流行らないかもしれませんが、情報や意見を交換する場があると、趣味に磨きがかかります。こういうことがけっこう大事な気がします。

趣味だという立場は、消費者だという立場に近いと思います。趣味でカメラを購入してあれこれ撮影する。撮影して写真を生産しているのだけれど、それは楽しみのためであって、販売するためではない。だからうまく撮影できなくてもいい。だけど、できればうまく撮影したい。そういう中途半端が趣味には付き物です。

中途半端はまた消費者の特徴でもあります。生産者は商品でビジネスをしなくてはいけませんからマジです。一方、消費者はパン一つ購入するにもうまいパン屋を選べばいいわけで、ふらふらできる。購入してみてあまりよくないと思えば、次回は購入しないでしょう。「この店のパンを買い続けなくてはいけない!」なんて、消費者は普通、考えないものです。

ところが、消費者が中途半端であるために、欲しくない物を買わされていることがあると思います。使わない機能がたくさんついた製品を購入した経験は、今や誰しもあるのではないでしょうか。これだけデジタルカメラが普及しても、本当に必要な機能はどれかということを、どれだけの人が把握しているか疑問です。

現在の社会を考えるとき、消費者として見識を持つことが重要だと思います。この場合に、趣味であれ同好会的な集まりが有効だと思ったのでした。カメラについて詳しくなれば、当然、購入するカメラをシビアに見るようになるでしょう。パンに詳しくなればもっとうまいパンを求めるでしょうし、漫画に詳しくなれば読んだこともないような新鮮な漫画を読みたくなる。

消費者として見識を持てば、消費活動が変わります。これはまた生産活動を動かすことにもなるはずです。なぜなら生産者は売れる製品をつくるから。使われない機能がたくさんついたデジタルカメラを誰も買わなくなれば、生産者はそんな製品を製造するのを止めます。消費活動が生産活動を促進するし、抑止もする、ということです。

こういう観点から、批評の可能性があると思います。批評というと「うるさいことを言う人」みたいなイメージを持たれがちですが、それは誤解です。誰しも物事に対する時に、これはよい、とか、よくない、という判断をする。これがすでに批評的な行為です。むしろ、批評をしないと、消費者は生産者に惑わされるだけになってしまいます。消費者として見識を持ち、消費活動を選ぶことができなくなるでしょう。

芸術文化には経済活動から離れた面があるため、生産と消費の関係上、批評の位置づけが曖昧になります。ともすれば、芸術文化は楽しむものだから批評は必要ないという考えにもなります。それは違うと思うのです。何であれ批評がなければ活性化しません。消費を深く楽しむことができないし、生産者へ刺激もありません。趣味と専門家(プロ)に置き換えて言うならば、趣味を深く楽しむことができないし、プロを刺激することもできない。批評はその意味で消費と生産の間、趣味人と専門家の間にあり、両者をつなぎ、吟味を促します。

同好会の展示はどこかのんびりして落ち着いたものでしたが、おそらく何十年もカメラを構えてきたメンバーの方々に蓄積した知識を想像し、趣味を極めることと消費活動について考えました。

今回は、このへんで。ごきげんよう。

静岡白黒写真同好会展示の様子

同好会代表者の挨拶文によると、モノクロフィルムは保存性に優れているとのこと。カラー写真は色素原料が劣化を招く原因になりますし、デジタル媒体への記録は技術の進歩とともにデータをバックアップする手間がかかる。CDやDVDに記録しても数十年でディスクが劣化するとも言われます。これに比べ、モノクロフィルムはネガもプリントも長持ちする。現に百年以上前の写真が残っているというわけです。

こういう観点は現在の社会生活では忘れられがちです。効率が優先されると、データ保存に場所をとらない方がよいし、できるだけ簡単に撮影できる方がよいということになる。けれど立ち止まって考えてみれば、必ずしもそうではないでしょう。長く残るという価値が確かにある。自分が死んでしまった後まで想像するような長いスパンかもしれない。ある時代の写真が後世へ伝わること。もっと具体的に想像すれば、家族写真が曾孫の代まで伝わること。そう考えてみると、効率ばかり求めて未来を想像しない、そんな当たり前になっている考え方を問い直すことができるかもしれません。

この種の同好会は、写真に限らず、あらゆるジャンルで全国至る所にあると思います。愛好家の層がジャンルを支えている。趣味でやっていると言っても、プロ顔負けの技術を持った人もいます。静岡白黒写真同好会の中にも写真集を出すような方もいると聞きました。

同好会のような集まりは、今の若い人にはあまり流行らないかもしれませんが、情報や意見を交換する場があると、趣味に磨きがかかります。こういうことがけっこう大事な気がします。

趣味だという立場は、消費者だという立場に近いと思います。趣味でカメラを購入してあれこれ撮影する。撮影して写真を生産しているのだけれど、それは楽しみのためであって、販売するためではない。だからうまく撮影できなくてもいい。だけど、できればうまく撮影したい。そういう中途半端が趣味には付き物です。

中途半端はまた消費者の特徴でもあります。生産者は商品でビジネスをしなくてはいけませんからマジです。一方、消費者はパン一つ購入するにもうまいパン屋を選べばいいわけで、ふらふらできる。購入してみてあまりよくないと思えば、次回は購入しないでしょう。「この店のパンを買い続けなくてはいけない!」なんて、消費者は普通、考えないものです。

ところが、消費者が中途半端であるために、欲しくない物を買わされていることがあると思います。使わない機能がたくさんついた製品を購入した経験は、今や誰しもあるのではないでしょうか。これだけデジタルカメラが普及しても、本当に必要な機能はどれかということを、どれだけの人が把握しているか疑問です。

現在の社会を考えるとき、消費者として見識を持つことが重要だと思います。この場合に、趣味であれ同好会的な集まりが有効だと思ったのでした。カメラについて詳しくなれば、当然、購入するカメラをシビアに見るようになるでしょう。パンに詳しくなればもっとうまいパンを求めるでしょうし、漫画に詳しくなれば読んだこともないような新鮮な漫画を読みたくなる。

消費者として見識を持てば、消費活動が変わります。これはまた生産活動を動かすことにもなるはずです。なぜなら生産者は売れる製品をつくるから。使われない機能がたくさんついたデジタルカメラを誰も買わなくなれば、生産者はそんな製品を製造するのを止めます。消費活動が生産活動を促進するし、抑止もする、ということです。

こういう観点から、批評の可能性があると思います。批評というと「うるさいことを言う人」みたいなイメージを持たれがちですが、それは誤解です。誰しも物事に対する時に、これはよい、とか、よくない、という判断をする。これがすでに批評的な行為です。むしろ、批評をしないと、消費者は生産者に惑わされるだけになってしまいます。消費者として見識を持ち、消費活動を選ぶことができなくなるでしょう。

芸術文化には経済活動から離れた面があるため、生産と消費の関係上、批評の位置づけが曖昧になります。ともすれば、芸術文化は楽しむものだから批評は必要ないという考えにもなります。それは違うと思うのです。何であれ批評がなければ活性化しません。消費を深く楽しむことができないし、生産者へ刺激もありません。趣味と専門家(プロ)に置き換えて言うならば、趣味を深く楽しむことができないし、プロを刺激することもできない。批評はその意味で消費と生産の間、趣味人と専門家の間にあり、両者をつなぎ、吟味を促します。

同好会の展示はどこかのんびりして落ち着いたものでしたが、おそらく何十年もカメラを構えてきたメンバーの方々に蓄積した知識を想像し、趣味を極めることと消費活動について考えました。

今回は、このへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年09月12日

第17回 夢の中へ連れ去られる前に

記事を書いているのは9月4日。シリア情勢が嫌でも気になります。イラク戦争があったためアメリカ国民からは批判の声も多いでしょう。シリアのアサド政権が化学兵器を使用したという証拠があるらしいですが、表に出ませんね。ロシアのプーチン大統領は証拠を明らかにすべきと批判しました。その通りだと思う。化学兵器の使用が人道的に劣悪なのは当然でも、使用の事実が明らかになっていないうちに裁くことはできないはず。国連安保理が調査中ですが、アメリカは無視します。超越的な正義の審判者を自認している。この傲慢は凄いですね。何がアメリカを支えているのだろうと思います。

戦争のことが気になっている矢先、清水区のフェルケール博物館で「元海軍従軍画家作品展」が開催されているのを知りました。

◆フェルケール博物館公式サイトより「元海軍従軍画家作品展」

http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/exhibition/index.html#130803

「元海軍従軍画家作品展」ポスター

フェルケール博物館の外観

東京都品川区にある船の科学館のコレクションで、戦時中、日本海軍に従軍した画家の作品が展示されています。戦争画と言っても、その多くは異国の地の風景画でした。従軍画家なので戦地の実状を経験しているし、激戦に身を晒した人もいるでしょう。画家が戦地に赴いた末に描いた絵なんだ、という感慨は不思議なものです。それが一つの展示室に集まっているという奇縁も不思議な感じがします。

当然ですが、絵は画家の眼の前で描かれるものですよね。一個人がいつかどこかで描いたもの。この場合、いつは戦時中、どこは戦地です。中国とフィリピンの各都市、インドネシアの島々、マリアナ諸島やマーシャル諸島といった南洋諸島、はてはアリューシャン列島まで、戦争でもないと行かない孤島にまで足を踏み入れ、その土地に立ち、眼に飛び込んだ風景を記録しています。展示された絵画の背後に国境をまたいだ画家たちの軌跡があると思うと、途方もない道のりに目眩がする。

この絵画たちは戦争画だと言われなければ戦地だとわかりません。翻って、従軍画家の作だと知れば、戦争の中の日常を想像させます。非日常の最たる状況である戦争のただ中にあっても、淡々と絵筆をとる人たち。戦地でなくてもそうしたように、風景を見つめ、色彩を知覚し、絵の具を塗り重ねていく…。

繊細だと思われがちな芸術家にだって、誉れと勇んで戦争に参加する者もいれば、平和主義を貫く者もいる。後者の屈折はどのように処理されたのでしょうか。そこにもっと想像力を広げたい。一人の画家の中にある戦争と平和の屈折です。この屈折がいっけん日常に見える風景画に潜んでいないか。戦争の中の日常は、やはり一般的な日常ではないのではないか。非日常という薄い皮膜に包まれた日常、その微妙にはぐれた日常の質感をどう感じとればよいだろうかと思います。

非日常の中の日常は夢に支えられているのではないかと思ってみましょう。不安定な日常から膨れ上がる夢。現実が不安定であるだけに、夢は丸く美しくなる。そのぶん傲慢です。

例えば宮崎駿は、映画『風立ちぬ』で零戦設計者の堀越二郎を取り上げましたが、残念ながら、主人公が戦争加担についてどう考え、行動したのか曖昧でした。あの地位にいた人ならば当然突き当たるはずの大きい問題を棚上げし、傍らに女性という都合のよい心の支えを置いて、飛行機づくりに打ち込む姿を描き出しています。堀越は小さい頃からイタリア人設計士カプローニと邂逅する夢を見ていたという構成になっていました。彼の日常が戦時中の日常でもあったことを思います。

傲慢な夢の立ち上がる場所に、夢から弾かれる人たちがいるはずで、そっちの方が気になります。夢の外にいた人が夢の中へ連れ去られる。戦争と平和の屈折に苦しんだ人たちはそんな人だったのではないでしょうか。

非日常の中の日常が底から押し上がる夢にのまれる。夢になっても日常だからあまり気づかれないのですが、気づく人たちもいます。彼らこそ芸術家です。なぜなら現実を写し取り、アイディアを具体化する、そんなことを日々やっている人たちだから。夢を具体化する人たちだから。日常が夢にのまれていく、その境目に敏感なのです。

夢にのまれる日常に敏感だからと言って、いつまでも醒めていられるものかどうか。醒めつつ酔いつつ、目覚めつつ眠りつつ、瞳に映るのはどうでもよいことばかり、異国の風景はそんな景色でもあるかもしれない。夢の中で、これは夢だと気づきつつも抵抗できない。こうなると夢の力はおそろしいものです。

ぼくらの日常に夢が侵入していないか、侵入しているならばマシな夢かどうか。わからなくなる前に、しっかりと見つめてみたいと思いました。70年前に夢の中へ連れ去られた人たちと、今まさに海の遥か向こうで戦争を始めようとしている人たちを想像しながら。

今回は、このへんで、ごきげんよう。

戦争のことが気になっている矢先、清水区のフェルケール博物館で「元海軍従軍画家作品展」が開催されているのを知りました。

◆フェルケール博物館公式サイトより「元海軍従軍画家作品展」

http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/exhibition/index.html#130803

「元海軍従軍画家作品展」ポスター

フェルケール博物館の外観

東京都品川区にある船の科学館のコレクションで、戦時中、日本海軍に従軍した画家の作品が展示されています。戦争画と言っても、その多くは異国の地の風景画でした。従軍画家なので戦地の実状を経験しているし、激戦に身を晒した人もいるでしょう。画家が戦地に赴いた末に描いた絵なんだ、という感慨は不思議なものです。それが一つの展示室に集まっているという奇縁も不思議な感じがします。

当然ですが、絵は画家の眼の前で描かれるものですよね。一個人がいつかどこかで描いたもの。この場合、いつは戦時中、どこは戦地です。中国とフィリピンの各都市、インドネシアの島々、マリアナ諸島やマーシャル諸島といった南洋諸島、はてはアリューシャン列島まで、戦争でもないと行かない孤島にまで足を踏み入れ、その土地に立ち、眼に飛び込んだ風景を記録しています。展示された絵画の背後に国境をまたいだ画家たちの軌跡があると思うと、途方もない道のりに目眩がする。

この絵画たちは戦争画だと言われなければ戦地だとわかりません。翻って、従軍画家の作だと知れば、戦争の中の日常を想像させます。非日常の最たる状況である戦争のただ中にあっても、淡々と絵筆をとる人たち。戦地でなくてもそうしたように、風景を見つめ、色彩を知覚し、絵の具を塗り重ねていく…。

繊細だと思われがちな芸術家にだって、誉れと勇んで戦争に参加する者もいれば、平和主義を貫く者もいる。後者の屈折はどのように処理されたのでしょうか。そこにもっと想像力を広げたい。一人の画家の中にある戦争と平和の屈折です。この屈折がいっけん日常に見える風景画に潜んでいないか。戦争の中の日常は、やはり一般的な日常ではないのではないか。非日常という薄い皮膜に包まれた日常、その微妙にはぐれた日常の質感をどう感じとればよいだろうかと思います。

非日常の中の日常は夢に支えられているのではないかと思ってみましょう。不安定な日常から膨れ上がる夢。現実が不安定であるだけに、夢は丸く美しくなる。そのぶん傲慢です。

例えば宮崎駿は、映画『風立ちぬ』で零戦設計者の堀越二郎を取り上げましたが、残念ながら、主人公が戦争加担についてどう考え、行動したのか曖昧でした。あの地位にいた人ならば当然突き当たるはずの大きい問題を棚上げし、傍らに女性という都合のよい心の支えを置いて、飛行機づくりに打ち込む姿を描き出しています。堀越は小さい頃からイタリア人設計士カプローニと邂逅する夢を見ていたという構成になっていました。彼の日常が戦時中の日常でもあったことを思います。

傲慢な夢の立ち上がる場所に、夢から弾かれる人たちがいるはずで、そっちの方が気になります。夢の外にいた人が夢の中へ連れ去られる。戦争と平和の屈折に苦しんだ人たちはそんな人だったのではないでしょうか。

非日常の中の日常が底から押し上がる夢にのまれる。夢になっても日常だからあまり気づかれないのですが、気づく人たちもいます。彼らこそ芸術家です。なぜなら現実を写し取り、アイディアを具体化する、そんなことを日々やっている人たちだから。夢を具体化する人たちだから。日常が夢にのまれていく、その境目に敏感なのです。

夢にのまれる日常に敏感だからと言って、いつまでも醒めていられるものかどうか。醒めつつ酔いつつ、目覚めつつ眠りつつ、瞳に映るのはどうでもよいことばかり、異国の風景はそんな景色でもあるかもしれない。夢の中で、これは夢だと気づきつつも抵抗できない。こうなると夢の力はおそろしいものです。

ぼくらの日常に夢が侵入していないか、侵入しているならばマシな夢かどうか。わからなくなる前に、しっかりと見つめてみたいと思いました。70年前に夢の中へ連れ去られた人たちと、今まさに海の遥か向こうで戦争を始めようとしている人たちを想像しながら。

今回は、このへんで、ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年08月29日

第16回 生まれる前の過去と付き合う

夏の盛りだからか、時間の流れがどうもおかしな感じです。誰しも幼心に受け取った、夏休みの圧縮された時間の密度を、大人になっても、毎年、体の奥底で思い出しているのかもしれません。べつに思い出したところで、昔のようにのびのびした夏休みを過ごせるものでもありませんが、暑気と蝉の声が合わされば、歪んだ空気の隙間に、過去のイメージが無数に浮かび上がり、時間の裂け目が現れる気がする。四季の中で、最も長い時間を含み込むのは夏ではないでしょうか。

そんな途方もない想像をしていても始まりませんが、夏は終戦の記憶と蜜月で、裂け目に現れる過去は戦前ではないかと思います。だからというわけでもないのですが、久しぶりに登呂遺跡に行きました。

◆静岡市立登呂博物館公式サイト

http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

登呂博物館の屋上から見る遺跡

静岡市立登呂博物館入口

登呂遺跡は、1943年、軍需工場建設中に発見されました。本格的に発掘調査が開始された戦後、日本で初めて確認された弥生時代の水田遺跡ということで、日本の歴史のあり方に一石を投じたと言われます。登呂遺跡の紹介でよくあるのは、戦前の皇国史観が行き詰まった敗戦後、実証的に歴史調査を行う新しい価値観を提示したというものです。2010年にリニューアルオープンした静岡市立登呂博物館の展示にも、そういった表記をいくつか見ました。

2013年は遺跡発見から70年目にあたります。7月13日から9月23日まで、「登呂のうた」という企画展が開催されていました。発掘調査中の登呂遺跡への注目度を裏づけるかのように、「登呂のうた」では、文化人たちが詠った登呂を紹介しています。万葉集の研究で著名な佐佐木信綱や、早稲田大学教授を務めた歌人の窪田空穂も、知人に連れられて登呂遺跡を訪れており、歌を詠んでいることを知りました。

企画展「登呂のうた」展示風景

窪田空穂の後任として早稲田の教授になった歌人の土岐善麿にこういう歌がありました。

国破れていま握りおこす登呂の跡

いにしへにたどる

時のちからを

敗戦後、自国の歴史を捉え直す時に、古代の生活の実態が遺跡として現れた、そのインパクトを力強く表しています。

登呂遺跡に投影する古代生活という観点で、多くの歌は一致していたと思います。戦前の皇国史観に対する科学的な歴史研究という意味で、登呂遺跡の意義を提示する博物館の姿勢は嫌いではないのですが、しかし、歌人たちが持った古代生活への想像力は、皇国史観に代表されるこの国のあり方を、どの程度、見直すことができているのだろうとも思う。

一般的な理解で言えば、弥生時代の稲作文化は大陸由来のものであり、後の律令制とあわさる形で、縄文時代の狩猟採集文化を覆って行ったのでしょう。ここには支配の論理があったと思います。戦前の皇国史観に敏感なのに、弥生時代の稲作文化に潜む支配の論理に鈍感だというのはおかしいでしょう。そのあたりを問い返す機会が、現在から古代を見るまなざしの幻影に掻き消されてしまう。

その観点から、浜松出身の俳人・百合山羽公の以下の歌がおもしろかった。

いなびかり

登呂びとの世も

長からず

稲光が一瞬の閃光であるように、戦争へ突き進んだ日本は敗戦した。登呂の古代生活もいつか土の中に埋もれてしまう。素っ気ない句ですが、この冷徹な視点から歴史を見る眼に注目したいと思います。

歴史の事実性をどのように人に伝えるかということ。芸術に関わっていると、こういう物の見方を自然に身につけることになります。と言うのは、芸術はつくられたものである限り、事実性をつねに歪めるからです。その歪め方は注目されてしかるべきだと思います。そこに作家の意図、世界の見方が潜んでいます。

芸術ばかりの話ではありません。例えば、2013年8月13日、安倍首相は山口県萩市にある吉田松陰の墓を参りました。それがニュースで流れる。このパフォーマンスは、明治維新の志士を育てた吉田の魂を受け継ぐ者だというアピールでしょう。そこに近代日本のアイデンティティを認めている、という意志表示に他なりません。ここでも歴史の事実性をどのように人に伝えるかという問題が隠れているわけです。

安倍首相が吉田松陰に私淑していることは疑いません。けれど、吉田と安倍がどう違うかよくよく見なくてはならないでしょう。吉田は「草莽崛起(そうもうくっき)」と言われるように、在野の民衆が創発的に学ぶことを肯定しました。士農工商の身分制度がある江戸時代に、身分を抜きにした塾を主宰し、教育に従事しました。さて、安倍首相は、原発推進、TPP参加、消費税増税と、富裕層の意向をきれいにフォローし、結果的に経済格差を広げる方向に加担しているように見えるのですが、どうでしょう。在野精神がこれほど似合わない人もいない。吉田の墓に手を合わせて、「正しい判断を」なんて滑稽です。

夏の登呂遺跡では緑々とした稲穂が暑い風になびいています。あまりの暑さに気が遠くなりながら、生まれる前の過去との付き合い方について想っていました。

では、今回はこのへんで。ごきげんよう。

そんな途方もない想像をしていても始まりませんが、夏は終戦の記憶と蜜月で、裂け目に現れる過去は戦前ではないかと思います。だからというわけでもないのですが、久しぶりに登呂遺跡に行きました。

◆静岡市立登呂博物館公式サイト

http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

登呂博物館の屋上から見る遺跡

静岡市立登呂博物館入口

登呂遺跡は、1943年、軍需工場建設中に発見されました。本格的に発掘調査が開始された戦後、日本で初めて確認された弥生時代の水田遺跡ということで、日本の歴史のあり方に一石を投じたと言われます。登呂遺跡の紹介でよくあるのは、戦前の皇国史観が行き詰まった敗戦後、実証的に歴史調査を行う新しい価値観を提示したというものです。2010年にリニューアルオープンした静岡市立登呂博物館の展示にも、そういった表記をいくつか見ました。

2013年は遺跡発見から70年目にあたります。7月13日から9月23日まで、「登呂のうた」という企画展が開催されていました。発掘調査中の登呂遺跡への注目度を裏づけるかのように、「登呂のうた」では、文化人たちが詠った登呂を紹介しています。万葉集の研究で著名な佐佐木信綱や、早稲田大学教授を務めた歌人の窪田空穂も、知人に連れられて登呂遺跡を訪れており、歌を詠んでいることを知りました。

企画展「登呂のうた」展示風景

窪田空穂の後任として早稲田の教授になった歌人の土岐善麿にこういう歌がありました。

国破れていま握りおこす登呂の跡

いにしへにたどる

時のちからを

敗戦後、自国の歴史を捉え直す時に、古代の生活の実態が遺跡として現れた、そのインパクトを力強く表しています。

登呂遺跡に投影する古代生活という観点で、多くの歌は一致していたと思います。戦前の皇国史観に対する科学的な歴史研究という意味で、登呂遺跡の意義を提示する博物館の姿勢は嫌いではないのですが、しかし、歌人たちが持った古代生活への想像力は、皇国史観に代表されるこの国のあり方を、どの程度、見直すことができているのだろうとも思う。

一般的な理解で言えば、弥生時代の稲作文化は大陸由来のものであり、後の律令制とあわさる形で、縄文時代の狩猟採集文化を覆って行ったのでしょう。ここには支配の論理があったと思います。戦前の皇国史観に敏感なのに、弥生時代の稲作文化に潜む支配の論理に鈍感だというのはおかしいでしょう。そのあたりを問い返す機会が、現在から古代を見るまなざしの幻影に掻き消されてしまう。

その観点から、浜松出身の俳人・百合山羽公の以下の歌がおもしろかった。

いなびかり

登呂びとの世も

長からず

稲光が一瞬の閃光であるように、戦争へ突き進んだ日本は敗戦した。登呂の古代生活もいつか土の中に埋もれてしまう。素っ気ない句ですが、この冷徹な視点から歴史を見る眼に注目したいと思います。

歴史の事実性をどのように人に伝えるかということ。芸術に関わっていると、こういう物の見方を自然に身につけることになります。と言うのは、芸術はつくられたものである限り、事実性をつねに歪めるからです。その歪め方は注目されてしかるべきだと思います。そこに作家の意図、世界の見方が潜んでいます。

芸術ばかりの話ではありません。例えば、2013年8月13日、安倍首相は山口県萩市にある吉田松陰の墓を参りました。それがニュースで流れる。このパフォーマンスは、明治維新の志士を育てた吉田の魂を受け継ぐ者だというアピールでしょう。そこに近代日本のアイデンティティを認めている、という意志表示に他なりません。ここでも歴史の事実性をどのように人に伝えるかという問題が隠れているわけです。

安倍首相が吉田松陰に私淑していることは疑いません。けれど、吉田と安倍がどう違うかよくよく見なくてはならないでしょう。吉田は「草莽崛起(そうもうくっき)」と言われるように、在野の民衆が創発的に学ぶことを肯定しました。士農工商の身分制度がある江戸時代に、身分を抜きにした塾を主宰し、教育に従事しました。さて、安倍首相は、原発推進、TPP参加、消費税増税と、富裕層の意向をきれいにフォローし、結果的に経済格差を広げる方向に加担しているように見えるのですが、どうでしょう。在野精神がこれほど似合わない人もいない。吉田の墓に手を合わせて、「正しい判断を」なんて滑稽です。

夏の登呂遺跡では緑々とした稲穂が暑い風になびいています。あまりの暑さに気が遠くなりながら、生まれる前の過去との付き合い方について想っていました。

では、今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年08月15日

第15回 都市部と中山間地の狭間で

この記事を書いているのは8月6日、68回目の原爆の日にあたります。この1年間に亡くなった被爆者の数は5,859人で、その名簿が広島の平和記念式典で納められました。コラムが公開されるのは8月15日、68回目の終戦記念日です。原爆の日や終戦記念日を設けるのは、人の一生を越えた歴史において、記憶を受け継ぐ機能があるからです。戦争体験者が激減している日本では、これからがむしろ、記憶の橋渡しにおける正念場ではないでしょうか。

昨今の東アジア情勢を見ていると、近未来の戦争を想像し、心底怖くなることがあります。戦後の自民党は、親米路線をとってきたように見えて、日本の独立を志向してきたと言えると思います。その根幹が改憲であり、その中に現在の「国防軍」なる軍隊の提案がある。評判がいいとは言いません。しかし、日本の国土には、日米安全保障条約に基づき、アメリカ軍の基地があります。静岡県内にも演習場がありますね。これについて問い直す契機は、日々のニュースの至るところにあるにもかかわらず、戦後の平和教育は、自国が軍隊を持つことについてアレルギーのように拒否する傾向を育てたと、ぼくは考えています。

仮にアメリカから軍事上独立したとして、軍隊を持つべきか否かは賛否あるでしょう。ぼくも日々考える問題の一つであり、考え方は揺れてきました。自分の中に、軍隊を持つべきでないという論理と、軍隊を肯定する論理が、共存しています。それについてはここで詳しく書きませんが、なぜそんな話から始めたかと言えば、あらためて平和について思うことがあったからです。

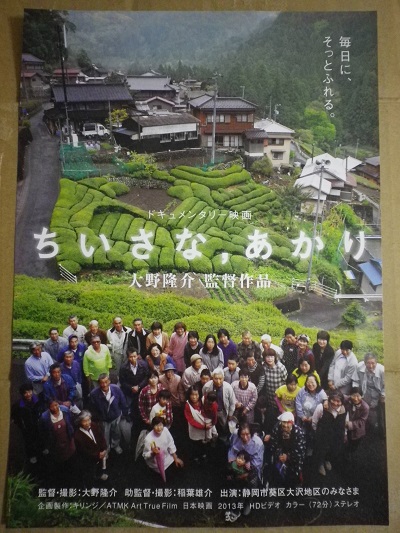

静岡シネ・ギャラリーで『ちいさな、あかり』というドキュメンタリー映画を見ました。静岡市葵区の山間の集落、大沢地区の生活を記録した映画です。

◆『ちいさな、あかり』公式サイト

http://www.art-true.com/news/chiisanaakari.html

◆静岡シネ・ギャラリーによる『ちいさな、あかり』特集ページ

http://www.cine-gallery.jp/cinema/2013/tokusyu/chiisanaakari.html

『ちいさな、あかり』のチラシ

全23戸の集落で、80歳以上の高齢者が何人も登場し、その元気な姿に驚嘆しました。80歳以上ということは、戦前の生まれということです。日本社会が大きいねじれを抱え込んだ敗戦という節目を経験した人たち。社会背景が描かれるわけではありませんが、そこが気になるんですね。

現在の80歳代の元気は、どこから来るのかと思います。日頃から感じることですが、長く生きれば皆元気になるとは思えない。一国が底から割れる凄まじい節目に立ち会った時代の精神性が、彼女らにあるのではないかと思います。どん底から立ち上がる国の姿、その高低を、静岡の山奥でしずかに見守ってきた人たちなんだと、映画を見て思いました。

この映画は不穏なくらい、影をほとんど描かないです。山奥に理想のエコライフが存在していると、まるで本気で思っているかのように、目が眩むような美しい茶畑の情景と、自然の恵みを活かしたのどかな生活を写し取っている。嘘のように存在しえた歴史の一点、今この限りに存在しえた幸福な一点だと、皮肉を込めて提示しているのかと深読みしてしまうほどですが、そういうわけではないようです。

ここに描かれる生活は楽なものではないでしょう。特に現代の都市生活に慣れたぼくのような人間には、楽なはずがない。いつでもこの生活に帰って行ける、そんなふうには思えない。その決定的な弱さ、現代人としての脆弱を自覚させられます。

根を剥奪されるレール。ぼくは日本の教育をそんなふうに捉えています。学校で一生懸命勉強して、それなりの成績を取って、悪くない大学に行って、ある程度の人生が待っているのだと思っていたら、仕事さえ満足に得られない、そんな場所しかなかった。いつの間にか、見知らぬ土地で、人間関係をうまく築けずに、やりがいがあるのかどうかもわからない仕事を続けている。自分が乗っていたのは、根を剥奪されるレールだったというわけです。後からそれに気づく。そう感じている人はきっと多いです。

映画の中の生活があまりにまぶしいのは、ぼくも上記の感覚を少なからず共有しているからです。都市部と中山間地、その板挟み状態を強く思うのです。

これが平和と何の関係があるのかと言われそうですが、考えてみてください。この国にはそうした若者のフラストレーションが溜まっています。まとまったフラストレーションが社会的にカタルシスを求めれば、その最たる方法は戦争でしょう。そこに金儲けをしたい金持ち連中が入り込む。厳しい時代だと思います。『ちいさな、あかり』を見て、このあかりは、灯り続けるのかな、消えるのかな、と思ったのでした。

静岡県知事の川勝平太氏は「内陸フロンティア構想」という政策方針を掲げています。地震による津波リスクのある沿岸部から内地へ、物流や食品産業を集め、逆に沿岸部での農業振興を支援するという政策です。具体的にどういった事業になるのかわかりませんが、新東名高速道路近郊の中山間地に光が当たれば、都市部と中山間地を行き来するライフスタイルも現実的になるかもしれません。『ちいさな、あかり』の屈託のない明るさの裏側に、そうしたポジティブな志向があるのならば、若年層にとっても、なるほど灯すあかりになりうるでしょう。

地理的に身近な地域のはずなのに、あまり知らない生活を覗き見ると、自分の生活を問い直さずにはいられません。『ちいさな、あかり』は、そんなひっかかりのある映画でした。

では、今回はこのへんで、ごきげんよう。

昨今の東アジア情勢を見ていると、近未来の戦争を想像し、心底怖くなることがあります。戦後の自民党は、親米路線をとってきたように見えて、日本の独立を志向してきたと言えると思います。その根幹が改憲であり、その中に現在の「国防軍」なる軍隊の提案がある。評判がいいとは言いません。しかし、日本の国土には、日米安全保障条約に基づき、アメリカ軍の基地があります。静岡県内にも演習場がありますね。これについて問い直す契機は、日々のニュースの至るところにあるにもかかわらず、戦後の平和教育は、自国が軍隊を持つことについてアレルギーのように拒否する傾向を育てたと、ぼくは考えています。

仮にアメリカから軍事上独立したとして、軍隊を持つべきか否かは賛否あるでしょう。ぼくも日々考える問題の一つであり、考え方は揺れてきました。自分の中に、軍隊を持つべきでないという論理と、軍隊を肯定する論理が、共存しています。それについてはここで詳しく書きませんが、なぜそんな話から始めたかと言えば、あらためて平和について思うことがあったからです。

静岡シネ・ギャラリーで『ちいさな、あかり』というドキュメンタリー映画を見ました。静岡市葵区の山間の集落、大沢地区の生活を記録した映画です。

◆『ちいさな、あかり』公式サイト

http://www.art-true.com/news/chiisanaakari.html

◆静岡シネ・ギャラリーによる『ちいさな、あかり』特集ページ

http://www.cine-gallery.jp/cinema/2013/tokusyu/chiisanaakari.html

『ちいさな、あかり』のチラシ

全23戸の集落で、80歳以上の高齢者が何人も登場し、その元気な姿に驚嘆しました。80歳以上ということは、戦前の生まれということです。日本社会が大きいねじれを抱え込んだ敗戦という節目を経験した人たち。社会背景が描かれるわけではありませんが、そこが気になるんですね。

現在の80歳代の元気は、どこから来るのかと思います。日頃から感じることですが、長く生きれば皆元気になるとは思えない。一国が底から割れる凄まじい節目に立ち会った時代の精神性が、彼女らにあるのではないかと思います。どん底から立ち上がる国の姿、その高低を、静岡の山奥でしずかに見守ってきた人たちなんだと、映画を見て思いました。

この映画は不穏なくらい、影をほとんど描かないです。山奥に理想のエコライフが存在していると、まるで本気で思っているかのように、目が眩むような美しい茶畑の情景と、自然の恵みを活かしたのどかな生活を写し取っている。嘘のように存在しえた歴史の一点、今この限りに存在しえた幸福な一点だと、皮肉を込めて提示しているのかと深読みしてしまうほどですが、そういうわけではないようです。

ここに描かれる生活は楽なものではないでしょう。特に現代の都市生活に慣れたぼくのような人間には、楽なはずがない。いつでもこの生活に帰って行ける、そんなふうには思えない。その決定的な弱さ、現代人としての脆弱を自覚させられます。

根を剥奪されるレール。ぼくは日本の教育をそんなふうに捉えています。学校で一生懸命勉強して、それなりの成績を取って、悪くない大学に行って、ある程度の人生が待っているのだと思っていたら、仕事さえ満足に得られない、そんな場所しかなかった。いつの間にか、見知らぬ土地で、人間関係をうまく築けずに、やりがいがあるのかどうかもわからない仕事を続けている。自分が乗っていたのは、根を剥奪されるレールだったというわけです。後からそれに気づく。そう感じている人はきっと多いです。

映画の中の生活があまりにまぶしいのは、ぼくも上記の感覚を少なからず共有しているからです。都市部と中山間地、その板挟み状態を強く思うのです。

これが平和と何の関係があるのかと言われそうですが、考えてみてください。この国にはそうした若者のフラストレーションが溜まっています。まとまったフラストレーションが社会的にカタルシスを求めれば、その最たる方法は戦争でしょう。そこに金儲けをしたい金持ち連中が入り込む。厳しい時代だと思います。『ちいさな、あかり』を見て、このあかりは、灯り続けるのかな、消えるのかな、と思ったのでした。

静岡県知事の川勝平太氏は「内陸フロンティア構想」という政策方針を掲げています。地震による津波リスクのある沿岸部から内地へ、物流や食品産業を集め、逆に沿岸部での農業振興を支援するという政策です。具体的にどういった事業になるのかわかりませんが、新東名高速道路近郊の中山間地に光が当たれば、都市部と中山間地を行き来するライフスタイルも現実的になるかもしれません。『ちいさな、あかり』の屈託のない明るさの裏側に、そうしたポジティブな志向があるのならば、若年層にとっても、なるほど灯すあかりになりうるでしょう。

地理的に身近な地域のはずなのに、あまり知らない生活を覗き見ると、自分の生活を問い直さずにはいられません。『ちいさな、あかり』は、そんなひっかかりのある映画でした。

では、今回はこのへんで、ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00