2013年08月29日

第16回 生まれる前の過去と付き合う

夏の盛りだからか、時間の流れがどうもおかしな感じです。誰しも幼心に受け取った、夏休みの圧縮された時間の密度を、大人になっても、毎年、体の奥底で思い出しているのかもしれません。べつに思い出したところで、昔のようにのびのびした夏休みを過ごせるものでもありませんが、暑気と蝉の声が合わされば、歪んだ空気の隙間に、過去のイメージが無数に浮かび上がり、時間の裂け目が現れる気がする。四季の中で、最も長い時間を含み込むのは夏ではないでしょうか。

そんな途方もない想像をしていても始まりませんが、夏は終戦の記憶と蜜月で、裂け目に現れる過去は戦前ではないかと思います。だからというわけでもないのですが、久しぶりに登呂遺跡に行きました。

◆静岡市立登呂博物館公式サイト

http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

登呂博物館の屋上から見る遺跡

静岡市立登呂博物館入口

登呂遺跡は、1943年、軍需工場建設中に発見されました。本格的に発掘調査が開始された戦後、日本で初めて確認された弥生時代の水田遺跡ということで、日本の歴史のあり方に一石を投じたと言われます。登呂遺跡の紹介でよくあるのは、戦前の皇国史観が行き詰まった敗戦後、実証的に歴史調査を行う新しい価値観を提示したというものです。2010年にリニューアルオープンした静岡市立登呂博物館の展示にも、そういった表記をいくつか見ました。

2013年は遺跡発見から70年目にあたります。7月13日から9月23日まで、「登呂のうた」という企画展が開催されていました。発掘調査中の登呂遺跡への注目度を裏づけるかのように、「登呂のうた」では、文化人たちが詠った登呂を紹介しています。万葉集の研究で著名な佐佐木信綱や、早稲田大学教授を務めた歌人の窪田空穂も、知人に連れられて登呂遺跡を訪れており、歌を詠んでいることを知りました。

企画展「登呂のうた」展示風景

窪田空穂の後任として早稲田の教授になった歌人の土岐善麿にこういう歌がありました。

国破れていま握りおこす登呂の跡

いにしへにたどる

時のちからを

敗戦後、自国の歴史を捉え直す時に、古代の生活の実態が遺跡として現れた、そのインパクトを力強く表しています。

登呂遺跡に投影する古代生活という観点で、多くの歌は一致していたと思います。戦前の皇国史観に対する科学的な歴史研究という意味で、登呂遺跡の意義を提示する博物館の姿勢は嫌いではないのですが、しかし、歌人たちが持った古代生活への想像力は、皇国史観に代表されるこの国のあり方を、どの程度、見直すことができているのだろうとも思う。

一般的な理解で言えば、弥生時代の稲作文化は大陸由来のものであり、後の律令制とあわさる形で、縄文時代の狩猟採集文化を覆って行ったのでしょう。ここには支配の論理があったと思います。戦前の皇国史観に敏感なのに、弥生時代の稲作文化に潜む支配の論理に鈍感だというのはおかしいでしょう。そのあたりを問い返す機会が、現在から古代を見るまなざしの幻影に掻き消されてしまう。

その観点から、浜松出身の俳人・百合山羽公の以下の歌がおもしろかった。

いなびかり

登呂びとの世も

長からず

稲光が一瞬の閃光であるように、戦争へ突き進んだ日本は敗戦した。登呂の古代生活もいつか土の中に埋もれてしまう。素っ気ない句ですが、この冷徹な視点から歴史を見る眼に注目したいと思います。

歴史の事実性をどのように人に伝えるかということ。芸術に関わっていると、こういう物の見方を自然に身につけることになります。と言うのは、芸術はつくられたものである限り、事実性をつねに歪めるからです。その歪め方は注目されてしかるべきだと思います。そこに作家の意図、世界の見方が潜んでいます。

芸術ばかりの話ではありません。例えば、2013年8月13日、安倍首相は山口県萩市にある吉田松陰の墓を参りました。それがニュースで流れる。このパフォーマンスは、明治維新の志士を育てた吉田の魂を受け継ぐ者だというアピールでしょう。そこに近代日本のアイデンティティを認めている、という意志表示に他なりません。ここでも歴史の事実性をどのように人に伝えるかという問題が隠れているわけです。

安倍首相が吉田松陰に私淑していることは疑いません。けれど、吉田と安倍がどう違うかよくよく見なくてはならないでしょう。吉田は「草莽崛起(そうもうくっき)」と言われるように、在野の民衆が創発的に学ぶことを肯定しました。士農工商の身分制度がある江戸時代に、身分を抜きにした塾を主宰し、教育に従事しました。さて、安倍首相は、原発推進、TPP参加、消費税増税と、富裕層の意向をきれいにフォローし、結果的に経済格差を広げる方向に加担しているように見えるのですが、どうでしょう。在野精神がこれほど似合わない人もいない。吉田の墓に手を合わせて、「正しい判断を」なんて滑稽です。

夏の登呂遺跡では緑々とした稲穂が暑い風になびいています。あまりの暑さに気が遠くなりながら、生まれる前の過去との付き合い方について想っていました。

では、今回はこのへんで。ごきげんよう。

そんな途方もない想像をしていても始まりませんが、夏は終戦の記憶と蜜月で、裂け目に現れる過去は戦前ではないかと思います。だからというわけでもないのですが、久しぶりに登呂遺跡に行きました。

◆静岡市立登呂博物館公式サイト

http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

登呂博物館の屋上から見る遺跡

静岡市立登呂博物館入口

登呂遺跡は、1943年、軍需工場建設中に発見されました。本格的に発掘調査が開始された戦後、日本で初めて確認された弥生時代の水田遺跡ということで、日本の歴史のあり方に一石を投じたと言われます。登呂遺跡の紹介でよくあるのは、戦前の皇国史観が行き詰まった敗戦後、実証的に歴史調査を行う新しい価値観を提示したというものです。2010年にリニューアルオープンした静岡市立登呂博物館の展示にも、そういった表記をいくつか見ました。

2013年は遺跡発見から70年目にあたります。7月13日から9月23日まで、「登呂のうた」という企画展が開催されていました。発掘調査中の登呂遺跡への注目度を裏づけるかのように、「登呂のうた」では、文化人たちが詠った登呂を紹介しています。万葉集の研究で著名な佐佐木信綱や、早稲田大学教授を務めた歌人の窪田空穂も、知人に連れられて登呂遺跡を訪れており、歌を詠んでいることを知りました。

企画展「登呂のうた」展示風景

窪田空穂の後任として早稲田の教授になった歌人の土岐善麿にこういう歌がありました。

国破れていま握りおこす登呂の跡

いにしへにたどる

時のちからを

敗戦後、自国の歴史を捉え直す時に、古代の生活の実態が遺跡として現れた、そのインパクトを力強く表しています。

登呂遺跡に投影する古代生活という観点で、多くの歌は一致していたと思います。戦前の皇国史観に対する科学的な歴史研究という意味で、登呂遺跡の意義を提示する博物館の姿勢は嫌いではないのですが、しかし、歌人たちが持った古代生活への想像力は、皇国史観に代表されるこの国のあり方を、どの程度、見直すことができているのだろうとも思う。

一般的な理解で言えば、弥生時代の稲作文化は大陸由来のものであり、後の律令制とあわさる形で、縄文時代の狩猟採集文化を覆って行ったのでしょう。ここには支配の論理があったと思います。戦前の皇国史観に敏感なのに、弥生時代の稲作文化に潜む支配の論理に鈍感だというのはおかしいでしょう。そのあたりを問い返す機会が、現在から古代を見るまなざしの幻影に掻き消されてしまう。

その観点から、浜松出身の俳人・百合山羽公の以下の歌がおもしろかった。

いなびかり

登呂びとの世も

長からず

稲光が一瞬の閃光であるように、戦争へ突き進んだ日本は敗戦した。登呂の古代生活もいつか土の中に埋もれてしまう。素っ気ない句ですが、この冷徹な視点から歴史を見る眼に注目したいと思います。

歴史の事実性をどのように人に伝えるかということ。芸術に関わっていると、こういう物の見方を自然に身につけることになります。と言うのは、芸術はつくられたものである限り、事実性をつねに歪めるからです。その歪め方は注目されてしかるべきだと思います。そこに作家の意図、世界の見方が潜んでいます。

芸術ばかりの話ではありません。例えば、2013年8月13日、安倍首相は山口県萩市にある吉田松陰の墓を参りました。それがニュースで流れる。このパフォーマンスは、明治維新の志士を育てた吉田の魂を受け継ぐ者だというアピールでしょう。そこに近代日本のアイデンティティを認めている、という意志表示に他なりません。ここでも歴史の事実性をどのように人に伝えるかという問題が隠れているわけです。

安倍首相が吉田松陰に私淑していることは疑いません。けれど、吉田と安倍がどう違うかよくよく見なくてはならないでしょう。吉田は「草莽崛起(そうもうくっき)」と言われるように、在野の民衆が創発的に学ぶことを肯定しました。士農工商の身分制度がある江戸時代に、身分を抜きにした塾を主宰し、教育に従事しました。さて、安倍首相は、原発推進、TPP参加、消費税増税と、富裕層の意向をきれいにフォローし、結果的に経済格差を広げる方向に加担しているように見えるのですが、どうでしょう。在野精神がこれほど似合わない人もいない。吉田の墓に手を合わせて、「正しい判断を」なんて滑稽です。

夏の登呂遺跡では緑々とした稲穂が暑い風になびいています。あまりの暑さに気が遠くなりながら、生まれる前の過去との付き合い方について想っていました。

では、今回はこのへんで。ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年08月15日

第15回 都市部と中山間地の狭間で

この記事を書いているのは8月6日、68回目の原爆の日にあたります。この1年間に亡くなった被爆者の数は5,859人で、その名簿が広島の平和記念式典で納められました。コラムが公開されるのは8月15日、68回目の終戦記念日です。原爆の日や終戦記念日を設けるのは、人の一生を越えた歴史において、記憶を受け継ぐ機能があるからです。戦争体験者が激減している日本では、これからがむしろ、記憶の橋渡しにおける正念場ではないでしょうか。

昨今の東アジア情勢を見ていると、近未来の戦争を想像し、心底怖くなることがあります。戦後の自民党は、親米路線をとってきたように見えて、日本の独立を志向してきたと言えると思います。その根幹が改憲であり、その中に現在の「国防軍」なる軍隊の提案がある。評判がいいとは言いません。しかし、日本の国土には、日米安全保障条約に基づき、アメリカ軍の基地があります。静岡県内にも演習場がありますね。これについて問い直す契機は、日々のニュースの至るところにあるにもかかわらず、戦後の平和教育は、自国が軍隊を持つことについてアレルギーのように拒否する傾向を育てたと、ぼくは考えています。

仮にアメリカから軍事上独立したとして、軍隊を持つべきか否かは賛否あるでしょう。ぼくも日々考える問題の一つであり、考え方は揺れてきました。自分の中に、軍隊を持つべきでないという論理と、軍隊を肯定する論理が、共存しています。それについてはここで詳しく書きませんが、なぜそんな話から始めたかと言えば、あらためて平和について思うことがあったからです。

静岡シネ・ギャラリーで『ちいさな、あかり』というドキュメンタリー映画を見ました。静岡市葵区の山間の集落、大沢地区の生活を記録した映画です。

◆『ちいさな、あかり』公式サイト

http://www.art-true.com/news/chiisanaakari.html

◆静岡シネ・ギャラリーによる『ちいさな、あかり』特集ページ

http://www.cine-gallery.jp/cinema/2013/tokusyu/chiisanaakari.html

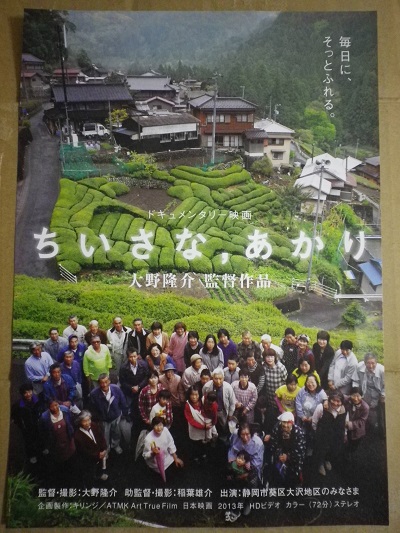

『ちいさな、あかり』のチラシ

全23戸の集落で、80歳以上の高齢者が何人も登場し、その元気な姿に驚嘆しました。80歳以上ということは、戦前の生まれということです。日本社会が大きいねじれを抱え込んだ敗戦という節目を経験した人たち。社会背景が描かれるわけではありませんが、そこが気になるんですね。

現在の80歳代の元気は、どこから来るのかと思います。日頃から感じることですが、長く生きれば皆元気になるとは思えない。一国が底から割れる凄まじい節目に立ち会った時代の精神性が、彼女らにあるのではないかと思います。どん底から立ち上がる国の姿、その高低を、静岡の山奥でしずかに見守ってきた人たちなんだと、映画を見て思いました。

この映画は不穏なくらい、影をほとんど描かないです。山奥に理想のエコライフが存在していると、まるで本気で思っているかのように、目が眩むような美しい茶畑の情景と、自然の恵みを活かしたのどかな生活を写し取っている。嘘のように存在しえた歴史の一点、今この限りに存在しえた幸福な一点だと、皮肉を込めて提示しているのかと深読みしてしまうほどですが、そういうわけではないようです。

ここに描かれる生活は楽なものではないでしょう。特に現代の都市生活に慣れたぼくのような人間には、楽なはずがない。いつでもこの生活に帰って行ける、そんなふうには思えない。その決定的な弱さ、現代人としての脆弱を自覚させられます。

根を剥奪されるレール。ぼくは日本の教育をそんなふうに捉えています。学校で一生懸命勉強して、それなりの成績を取って、悪くない大学に行って、ある程度の人生が待っているのだと思っていたら、仕事さえ満足に得られない、そんな場所しかなかった。いつの間にか、見知らぬ土地で、人間関係をうまく築けずに、やりがいがあるのかどうかもわからない仕事を続けている。自分が乗っていたのは、根を剥奪されるレールだったというわけです。後からそれに気づく。そう感じている人はきっと多いです。

映画の中の生活があまりにまぶしいのは、ぼくも上記の感覚を少なからず共有しているからです。都市部と中山間地、その板挟み状態を強く思うのです。

これが平和と何の関係があるのかと言われそうですが、考えてみてください。この国にはそうした若者のフラストレーションが溜まっています。まとまったフラストレーションが社会的にカタルシスを求めれば、その最たる方法は戦争でしょう。そこに金儲けをしたい金持ち連中が入り込む。厳しい時代だと思います。『ちいさな、あかり』を見て、このあかりは、灯り続けるのかな、消えるのかな、と思ったのでした。

静岡県知事の川勝平太氏は「内陸フロンティア構想」という政策方針を掲げています。地震による津波リスクのある沿岸部から内地へ、物流や食品産業を集め、逆に沿岸部での農業振興を支援するという政策です。具体的にどういった事業になるのかわかりませんが、新東名高速道路近郊の中山間地に光が当たれば、都市部と中山間地を行き来するライフスタイルも現実的になるかもしれません。『ちいさな、あかり』の屈託のない明るさの裏側に、そうしたポジティブな志向があるのならば、若年層にとっても、なるほど灯すあかりになりうるでしょう。

地理的に身近な地域のはずなのに、あまり知らない生活を覗き見ると、自分の生活を問い直さずにはいられません。『ちいさな、あかり』は、そんなひっかかりのある映画でした。

では、今回はこのへんで、ごきげんよう。

昨今の東アジア情勢を見ていると、近未来の戦争を想像し、心底怖くなることがあります。戦後の自民党は、親米路線をとってきたように見えて、日本の独立を志向してきたと言えると思います。その根幹が改憲であり、その中に現在の「国防軍」なる軍隊の提案がある。評判がいいとは言いません。しかし、日本の国土には、日米安全保障条約に基づき、アメリカ軍の基地があります。静岡県内にも演習場がありますね。これについて問い直す契機は、日々のニュースの至るところにあるにもかかわらず、戦後の平和教育は、自国が軍隊を持つことについてアレルギーのように拒否する傾向を育てたと、ぼくは考えています。

仮にアメリカから軍事上独立したとして、軍隊を持つべきか否かは賛否あるでしょう。ぼくも日々考える問題の一つであり、考え方は揺れてきました。自分の中に、軍隊を持つべきでないという論理と、軍隊を肯定する論理が、共存しています。それについてはここで詳しく書きませんが、なぜそんな話から始めたかと言えば、あらためて平和について思うことがあったからです。

静岡シネ・ギャラリーで『ちいさな、あかり』というドキュメンタリー映画を見ました。静岡市葵区の山間の集落、大沢地区の生活を記録した映画です。

◆『ちいさな、あかり』公式サイト

http://www.art-true.com/news/chiisanaakari.html

◆静岡シネ・ギャラリーによる『ちいさな、あかり』特集ページ

http://www.cine-gallery.jp/cinema/2013/tokusyu/chiisanaakari.html

『ちいさな、あかり』のチラシ

全23戸の集落で、80歳以上の高齢者が何人も登場し、その元気な姿に驚嘆しました。80歳以上ということは、戦前の生まれということです。日本社会が大きいねじれを抱え込んだ敗戦という節目を経験した人たち。社会背景が描かれるわけではありませんが、そこが気になるんですね。

現在の80歳代の元気は、どこから来るのかと思います。日頃から感じることですが、長く生きれば皆元気になるとは思えない。一国が底から割れる凄まじい節目に立ち会った時代の精神性が、彼女らにあるのではないかと思います。どん底から立ち上がる国の姿、その高低を、静岡の山奥でしずかに見守ってきた人たちなんだと、映画を見て思いました。

この映画は不穏なくらい、影をほとんど描かないです。山奥に理想のエコライフが存在していると、まるで本気で思っているかのように、目が眩むような美しい茶畑の情景と、自然の恵みを活かしたのどかな生活を写し取っている。嘘のように存在しえた歴史の一点、今この限りに存在しえた幸福な一点だと、皮肉を込めて提示しているのかと深読みしてしまうほどですが、そういうわけではないようです。

ここに描かれる生活は楽なものではないでしょう。特に現代の都市生活に慣れたぼくのような人間には、楽なはずがない。いつでもこの生活に帰って行ける、そんなふうには思えない。その決定的な弱さ、現代人としての脆弱を自覚させられます。

根を剥奪されるレール。ぼくは日本の教育をそんなふうに捉えています。学校で一生懸命勉強して、それなりの成績を取って、悪くない大学に行って、ある程度の人生が待っているのだと思っていたら、仕事さえ満足に得られない、そんな場所しかなかった。いつの間にか、見知らぬ土地で、人間関係をうまく築けずに、やりがいがあるのかどうかもわからない仕事を続けている。自分が乗っていたのは、根を剥奪されるレールだったというわけです。後からそれに気づく。そう感じている人はきっと多いです。

映画の中の生活があまりにまぶしいのは、ぼくも上記の感覚を少なからず共有しているからです。都市部と中山間地、その板挟み状態を強く思うのです。

これが平和と何の関係があるのかと言われそうですが、考えてみてください。この国にはそうした若者のフラストレーションが溜まっています。まとまったフラストレーションが社会的にカタルシスを求めれば、その最たる方法は戦争でしょう。そこに金儲けをしたい金持ち連中が入り込む。厳しい時代だと思います。『ちいさな、あかり』を見て、このあかりは、灯り続けるのかな、消えるのかな、と思ったのでした。

静岡県知事の川勝平太氏は「内陸フロンティア構想」という政策方針を掲げています。地震による津波リスクのある沿岸部から内地へ、物流や食品産業を集め、逆に沿岸部での農業振興を支援するという政策です。具体的にどういった事業になるのかわかりませんが、新東名高速道路近郊の中山間地に光が当たれば、都市部と中山間地を行き来するライフスタイルも現実的になるかもしれません。『ちいさな、あかり』の屈託のない明るさの裏側に、そうしたポジティブな志向があるのならば、若年層にとっても、なるほど灯すあかりになりうるでしょう。

地理的に身近な地域のはずなのに、あまり知らない生活を覗き見ると、自分の生活を問い直さずにはいられません。『ちいさな、あかり』は、そんなひっかかりのある映画でした。

では、今回はこのへんで、ごきげんよう。

Posted by 日刊いーしず at 12:00